هل القرآن كتاب؟!

قد يعجب القارئ الكريم من السؤال, ويتساءل: هل شكك أحد في كون القرآن كتابا؟!

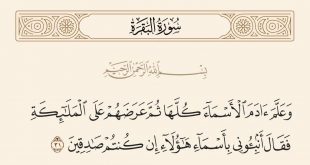

وتأتي الإجابة المفجعة, في أن هذا التشكيك لم يأت من غير المسلمين أو حتى من عوامهم وإنما أتى من علماء مسلمين! فهم وإن كانوا يقولون أن القرآن –بشكله الحالي- كتاب, إلا أنهم يتعاملون معه على غير هذا الأساس, فهم يرون أن القرآن أنزل مفرقا, تارة على شكل سور وتارة آيات متفرقات جُمعت لاحقا وأدرجت تحت سورة واحدة

وهكذا استمر جمع الآيات في سور, إلى أن مات الرسول الكريم بعد أن أخبر صحابته بترتيب سوره, أو لم يخبرهم وتولى الصحابة ترتيب المصحف بأنفسهم!

وتبعا لهذا القول فإن القرآن يفقد معنى الكتاب, لأنه أصبح عبارة عن مجموعة “مقالات”, تم إضافة أجزاء إليها بعد ساعات أو أيام أو سنين من “إنزالها”, ثم رُصت بترتيب معين –لا يوثق في راصها- وقُدمت للبشرية.

قد يتساءل القارئ: وما الفارق بين كونه “مقالات” أو “كتاباً”؟!

نقول: الفارق الكبير هو في إمكانية وإمكانيات فهمه! فعندما تتعامل مع مجموعة من الجمل المرصوصة بجوار بعضها تكون هناك العديد والعديد من الإمكانيات لفهم كل جملة وكل كلمة, وهو ما حدث من المفسرين فعلاً, فوجدنا “تفسيرات” عديدة لمفردات وجمل القرآن, ويكفيك مثلاً أن تجد مفسرا مثل الإمام الفخر الرازي –رحمه الله- يقدم بضعا وثلاثين احتمالية لتفسير قوله تعالى: “والشفع والوتر”!

وهكذا أصبحت كتب التفسير مصدر حيرة عند المسلمين, لأنهم “يتوهون” بداخلها, بين الأقوال العديدة التي يذكرها المفسر ثم الترجيحات اللغوية التي يقدمها فيما بعد, والتي لا يستطيع القارئ غير المتخصص أن يحكم عليها بالصحة أو الضعف, ثم بعد ذلك لا يعرف ماذا يقول الله في هذه السورة, ولا يفهم لماذا رُصت هذه الآيات بجوار بعضها بعضاً, فهو لا يجد رابطاً يجمع هذه الآيات.

بينما عند التعامل مع القرآن باعتباره: كتاباً, يصبح لزاماً وجود روابط تربط أجزاءه ببعضها, فلا بد أن الجمل/ الآيات الموجودة داخل السورة الواحدة مرتبطة ببعضها بعضا, وهي لم تُرص هكذا اعتباطاً, وإنما تُشكل بمجموعها “رسالة” أو “صورة” ما, وكذلك لا بد أن السور مرتبطة ببعضها بعضا! فليس وجود آل عمران بين البقرة والنساء هكذا عبثاً, وإنما السور مع بعضها بعضاً تشكل “صورة كبيرة”, فهناك حتماً تواصل بين السورة والسورة السابقة لها واللاحقة لها.

ورغما عن أن كون القرآن كتاباً بديهية, إلا أن التعامل معه لم يكن على هذا الأساس لقرون طويلة, فكان التعامل مع على مستوى الكلمة والجملة, ثم ظهر بين المفسرين قديما من حاول إظهار “المناسبات” بين الآيات, وأنها ليست مرصوصة هكذا اعتباطاً

ومن أبرز ممثلي هذا التوجه أبو بكر النيسابوري والإمام البقاعي والفخر الرازي, إلا أن هذا التوجه لم يُكتب له الانتشار, فلم يشغل عامة المفسرين أنفسهم بإظهار المناسبات بين الآيات, وذلك لظنهم أنه كانت تنزل آيات تُلحق فيما بعد بالسور! ومن ثم فمن التكلف إيجاد علاقة بينها! -بينما أومن أنا وغيري بأن القرآن ما أُنزل إلا سوراً كاملة, فالبقرة أنزلت على مرة واحدة وكذلك النساء وكذلك آل عمران وكل السور

ثم في عصرنا الحديث بدأ ظهور ما يُعرف ب “التفسير الموضوعي”, والذي حاول أربابه إظهار الاتصال بين الموضوعات المختلفة للسور القرآنية, وممن كتبوا فيه العلامة محمد عبد الله دراز وغيره, إلا أن أشهر من كتب فيه هو الشيخ محمد الغزالي –رحمه الله-

والذي قدم “تفسيراً موضوعياً” كاملاً لسور القرآن, أظهر فيه الاتصال بين الموضوعات, وبين كيف أن الموضوعات وإن كانت مختلفة داخل السورة, إلا أنها بمثابة “العناصر”, مثل داخل أي موضوع “إنشاء/ تعبير”, فالإنسان يكتب تحت عنوان واحد, العديد من العناصر والتي يربطها في النهاية رباط ذلك العنوان.

ونحن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى هذا الصنف من “التفسير” وندعوه للقراءة فيه, لأنه سيعينه كثيراً على فهم كتاب الله, وسيلغي عنده جانب الحيرة بدرجة كبيرة, فعندما يبصر القارئ بعينه الموضوع الذي تدور السورة في فلكه, أو الرباط الجامع لموضوعات السورة, سيمكنه من تلقاء نفسه أن يستبعد الكثير والكثير من إمكانيات فهم مفردات السورة التي قدمها المفسرون سابقاً, وتبقى الاحتماليات التي يمكن أن تُثري الفهم, والتي يمكنها أن تُقبل باعتبارها “متكاملة متعاضدة” وليس متضادة متنافرة!

ولا يقتصر الأمر على تحديد معاني المفردات وإنما يتعداه إلى ما هو أهم وأخطر, وهو قبول أو رفض كثير من الأحكام الفقهية والعقيدية المستخرجة من القرآن الكريم!

فمما يؤسف له أن كثيراً من هذه الأحكام التي يُقدم لها أدلة من القرآن ما أنزل الله بها من سلطان, وما كان مستند القائلين بها إلا “القص واللصق” بنفس أسلوب “ولا تقربوا الصلاة”! ويظن “المسلم العامي” أن هذا ما قال الله فعلاً وأمر به!

ونضرب لذلك مثالاً حتى لا يظل الكلام إنشائيا, فنجد مثلاً أن الفقهاء استدلوا على وجوب طهارة الثياب في الصلاة بقوله تعالى للرسول الكريم “وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدّثر : 4]”, ولست أدري ما العلاقة بين أمر الرسول بتطهير ثيابه (من رسومات شركية أو ما شابه) بجعل طهارة الثياب واجبة على كل مسلم في الصلاة!!

ولا تقتصر أهمية “الوحدة الموضوعية” لسور القرآن على هذا وإنما تتعداه كذلك إلى “التاريخ الإسلامي”, فعند التعامل مع السور باعتبارها نزلت على مرة واحدة –وليس على عشر سنوات كما زعموا في سورة البقرة, والتي يزعمون في عين الوقت أنها أول ما نزل في المدينة!!!-

يمكن تصحيح تاريخنا الإسلامي والسيرة النبوية, والتي شابتها الكثير والكثير من الشبهات والشوائب وأصبحت مطعناً لكثير من غير المسلمين! ومعرفة الصحيح من الباطل من روايات أسباب النزول الواردة عن الصحابة والتابعين, والتي قالت بأن سورة كذا نزلت في فلان أو في الموقف الفلاني! (والتي أكثرها متناقض, وبشهادة العلماء أنفسهم, هي إما اجتهاد من الصحابي أو التابعي, أو أنها مجرد إسقاط منه لهذه الآية على هذا الموقف, أي أنها مما يصدق فيه وليس أنها نزلت بسببه!!)

وبطبيعة الحال ليس هذا دور الإنسان العادي وإنما سيقوم به الباحثون المتخصصون, وإنما دوره عند قراءة السورة أن ينظر فيها ويحاول أن يستشف ما الرباط الذي يجمع مواضيعها! ونقدم له ما يعينه على هذا فنقول:

انظر عزيزي القارئ في بداية أي سورة وآخرها ستجد تشابها بينهما, فالسورة تُختم دوما بما تبدأ به, وبما بدأت السورة وخُتمت يكون هو الموضوع الرئيس للسورة, وما يأتي بين البداية والنهاية هو تفصيل وتصديق لهما! فمثلا سورة مريم بدأت بالحديث عن سيدنا زكريا ونداءه ربه أن يهبه الولد ثم تذكر بعد ذلك نموذجا آخر وهو السيدة مريم والتي يهبها الله الولد بغير سبب دنيوي

ثم تُختم السورة بالحديث عن الذي كفر بآيات الله وقال لأوتين مالاً وولدا! وكيف أن الرحمن لا ينبغي له أن يتخذ ولداً, وأن الولد يُعطى بفضل الله وليس بقوة الإنسان أو بإرادته وإنما هبة من الله! وهكذا في كل السور تتبع البدايات والنهايات وما بينها تصل بعون الله مع بعض الجهد إلى رباط السورة.

أمر الله خطاب جديد

أمر الله خطاب جديد