بعد أن كنا قدمنا نموذجا كبيرا للوحدة الموضوعية لسور القرآن وذلك بتناولنا جزء عم, عزمنا أن نتناول الجزء السابق له وهو جزء تبارك, وكنا قد تناولنا سابقا سورة القيامة وأظهرنا العرض العكسي الموجود فيها وكذلك سورة المرسلات وأظهرنا البناء العجيب لها! والوحدة الموضوعية لكلتا السورتين.

والوحدة الموضوعية في سور الجزء غير غامضة, إلا أن سورة الجن هو التي كانت تسبب لي إشكالا كبيرا! فما الذي يقوله الله تعالى لنا في هذه السورة؟!

ثم بحمد الله وعونه ظهر لي ما يحل الإشكالية أثناء قراءتي للسورة ذات مرة! وكالعادة كنت أبحث عن ما يؤكد هذا الفهم من خلال استقصائي للمصطلح الوارد في سور القرآن وتحديد معناه من خلال السياق الوارد فيه!

ومن السور التي ظهرت في البحث سورة سبأ, وهي سورة كنت قد نظرت فيها أثناء “احتجازي” في المستشفي الحكومي الفاخر!!! لإجراء العملية الجراحية لي قبل عام ونصف, وكان قد ظهر لي ترابط آيات هذه السورة, إلا أنه لم يكن قد ظهر لي الآية المحورية التي تدور في فلك قضيتها السورة كلها!

ويمكنني القول أن تأخر ظهور الآية المحورية راجع إلى إساءة فهم كلمة في آية واحدة, فلما اكتشفت معناها الأصلي ظهر لي الترابط التام للسورة, والقضية المحورية التي تدور في فلكها!

وبتناولنا لهذه السورة وإظهار الوحدة الموضوعية فيها نكون بذلك قد قدمنا أول نموذج لوحدة موضوعية تامة في سورة من السور الكبار, حتى لا يقال أن الوحدة الموضوعية تحققت في السور القصار ولم تتحقق في كبار السور! وبعد تناولنا لها بإذن الله سنقدم للقارئ الكريم تناولنا لسورة الجن, والذي دفعنا لتناول هذه السورة. ونبدأ باسم الله وعليه الاتكال.

الوحدة الموضوعية للسورة:

تدور السورة في فلك الرد على منكري الساعة, بإظهار الحكمة من وقوعها وهو الإثابة والعقاب, وكيف أن هذا يكون في الدنيا قبل وقوعه الأمثل والأكمل في الآخرة! وإظهار أن مستند هؤلاء المكذبين هو الظن!

والآية المحورية التي تدور السورة في فلكها هي الآية الثالثة.

وسنبدأ بتقديم المنظور العام للسورة والذي يربطها كلها بهذه الآية, ثم نقدم للقارئ الكريم بعد ذلك تناولا تفصيليا لآيات السورة, لا ندعي أنه أظهر كل ما في السورة, وإنما يظهر بعض المعاني الكامنة في التعبيرات القرآنية, والتي ربما لم يتنبه إليها, وكذلك أهم المواطن التي انحرف عندها السادة المفسرون عن النص القرآني! وقبل هذا كله الترابط الشديد بين آيات السورة!

المنظور العام

تبدأ السورة بحمد الله الذي له ما في السماوات والأرض وأن علمه شامل محيط بالسماء والأرض وأنه الرحيم الغفور! ثم تعرج على موقف الذين كفروا المكذبين بالساعة وترد عليهم مبينة الحكمة منها, وأن الجزاء والعقاب يقع في الدنيا قبل الآخرة, (ثنائي)

وتقدم نموذجين مختلفين للناس تجاه آيات الله, موقف الذين أوتوا العلم, وموقف الكافرين والذي يعتمد على الشوشرة والسخرية وتشويه سمعة الداعي إلى الله, على الرغم من وضوح الصدق!

وكما قدمت نموذجين لحال الناس تجاه الآيات تقدم نموذجين على الجزاء والعذاب, فنموذج الذين أوتوا العلم المُجازَى هو داود وابنه (نموذجان في آن واحد), لأنهم شكروا الله , والنموذج المعاقب هو سبأ وخلفهم (نموذجان كذلك),

فلقد أنعم الله على داود بنعم كثيرة, واستمرت النعمة مع ابنه الشاكر بل وزادت, أما سبأ فلم تشكر فعوقبت ولكن كان العقاب مخففا فلما استمر الخلَف على المعصية ولم يتعظ بما فعله السابقون عوقبوا أشد العقاب!

ولا ينفع أي أحد دون الله في شيء, لأنه ليس لهم ملك لا في السماء والأرض, فهم لا يستطيعون رفع عذاب ولا إنزال رزق! ولن يقدم أو يؤخر تكذيب الكفار بعذاب الدنيا أو الآخرة فسيقع لا محالة.

وهناك سيختصم المستضعفون المستكبرين, ويتبرأ المستكبرون منهم! (ويبين الله لنا أن دأب المترفين هو الاستكبار وعدم الإيمان والاكتفاء بما عندهم, ويصحح لهم الوهم أن بسط الرزق دليل على صحة المسلك!)

وكما تبرأ المستكبرون من المستضعفين فكذلك ستتبرأ الملائكة منهم, فلم يكونوا يعبدونهم وإنما كانوا يعبدون الشياطين!

وقبل أن تُختم السورة بأمر الرسول بالرد على تكذيب الكافرين به ورميه بالباطل -على الرغم من أن لا مستند لهم فيما يفعلون إلا الظن!- بوعظهم أن يتفكروا في أنه لا علاقة للرسول بالجن وأنه نذير مبين.

وتختم السورة بذكر المشهد الغيبي الثاني لحال الكافرين, فبعد أن قدمت للرسول مشهداً لهم في الآخرة –من منتصف الآية الحادية والثلاثين إلى آخر الآية الثانية والأربعين- تعرض له حالهم عند نزول العذاب بهم, وكيف أنهم يدعون الإيمان ولكن لا ينفعهم الإيمان وينزل بهم العذاب!

التناول التفصيلي:

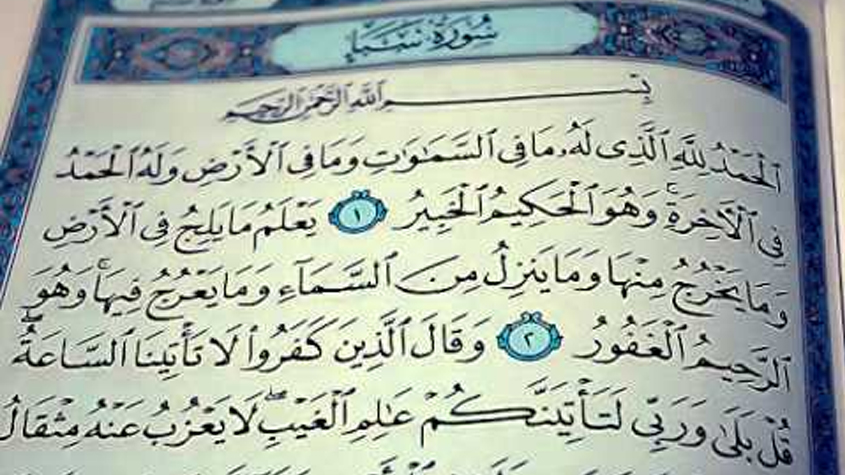

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢)

تبدأ السورة بحمد الله الذي له ما كل ما في الدنيا, وبالإعلام بأن له وحده الحمد في الآخرة, (ففي الدنيا يُحمد غير الله أما في الآخرة فلا يكون الحمد إلا له) وأنه وحده هو الحكيم الخبير. وليست المسألة مسألة تملك فقط فالله ملك عالم, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها (ابحث عن الفرق بين الولوج والدخول!) وما ينزل من السماء وما يعرج فيها (لاحظ: لماذا استعمل الله العروج وليس الصعود), وهو وحده الرحيم الغفور.

(وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن والتي أتى فيها اسم “الرحيم” أولا في التركيبة الثنائية لأسماء الله الحسنى, فدائما يكون ثانيا, مثل: الرحمن الرحيم, البر الرحيم, العزيز الرحيم, الغفور الرحيم)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (٥) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨)أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٩)

وعلى الرغم من ذلك فلقد قال الذين كفروا[1] لا تأتينا الساعة, فيأمر الله النبي بالرد عليهم بأنها ستأتيهم, فالله عالم الغيب, فإذا كان لا يبعد عنه علم ما كان ثقل ذرة أو يساويها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر, فإذا كان عالما بكل شيء فكيف يحدث ما الذي يجعل الساعة لا تأتي!

ثم يذكر الحكمة في إتيان الساعة هو جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات, فلهم مغفرة ورزق كريم في الدنيا قبل الآخرة!

وأمّا الذين سعوا في آيات الله معاجزين بإدعاء سرقتها من الكتب السابقة, أو تناقضها أو أنها من قول البشر, فلهم عذاب من رجز أليم.

(ونلاحظ أن الله تعالى أفرد “الذين آمنوا وعملوا الصالحات” في آية مستقلة عند الحديث عن الحكمة من إتيان الساعة, فكأن الأصل في إتيان الساعة هو الإثابة وليس الإثابة والعقاب!)

وعلى النقيض من هؤلاء فإن الذين أوتوا العلم يرون أن الذي أُنزل إلى النبي –وإلى كل مؤمن[2]- هو الحق! فهي ليست رميا بالغيب وإنما حقٌ من علام الغيوب, ويهدي إلى صراط العزيز الحميد!

ومن السبل التي يتخذها الذين كفروا للمعاجزة في آيات الله الاستهزاء بالنبي الكريم والسخرية منه, وتعريف الناس به على أنه يهرف بما لا يعرف ولا يُعقل! ثم ادعاء الموضوعية بالتساؤل: هل قوله هذا افتراء على الله أم أن به جن فيلقنه ما يقول[3]! فيرد الله بأنه لا هذا ولا ذاك وإنما الكافرون في العذاب والضلال البعيد. وعلى الرغم من أنهم في عذاب وضلال فهم لا يلحظون ذلك!

لذا يبكتهم الله على غفلتهم سائلا:

ألم يروا إلى حال السماء والأرض في حاضرهم ومستقبلهم وما كان منهما في الماضي, وكيف أن الله سخرهما للإنسان, ولكنه إن شاء أهلكه بهما, فيخسف به الأرض (كما فعل مع قارون) أو يسقط عليه كسفا من السماء كما فعل ويفعل مع كثير من الأمم! وفي ذلك آية[4] لكل عبد منيب ينظر ويتفكر!

وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤)

فلقد كانوا ينسبون الشعر وجيد القول وكل غريب إلى الجن, فيدعون أن للشاعر نصير من الجن يلقنه الجيد الذي يقوله! ولهذا قالوا في الألمعي أنه عبقري, نسبة إلى وادي عبقر, والذي كانوا يظنون أنه وادٍ للجن! فكذلك قول المشركين في حق الرسول: به جنة, لا يعني أنه فاقد العقل, وإنما يعني أن له معاون من الجن هو الذي يمده بهذا القرآن!

وبسبب فهمي الكلمة تبعا للمألوف لم تظهر لي الوحدة الموضوعية للسورة, فلما ظهر لي معناها الأصلي اكتشفت الحكمة في إيراد قصة سيدنا سليمان مع الجن, وترابط قصص السورة كلها! [4] يسخر العلمانيون واللادينيون من حديث القرآن عن الخسف وإسقاط كسف أو حجارة من السماء! ويعدون هذا من الخرافة, على الرغم من أننا كلنا سمعنا عن الانهيارات الأرضية ورأينا بعضها بأعيننا على شاشات المرئيات! كما أننا كلنا نعلم بسقوط النيازك يوميا على سطح الأرض!

ولو قال القرآن: “نعمل انهيارات أرضية ونسقط عليهم نيازك من السماء”, لما أصبح في الأمر أي خرافة عندهم ولأصبح الأمر يستحق النقاش من زاوية أخرى! فهذه النيازك وهذه الانهيارات “عذاب” ولكنهم لا يرونها كذلك!!

وبعد أن ذكر الله حال الكافرين يذكر نموذجين لمجازاة المؤمنين الذين يعملون صالحا في الدنيا, وهما داود وسليمان, فيذكر الله تعالى أنه آتى داود فضلا[1], ولهذا أُمرت الجبال أن تؤب معه وألين له الحديد!

(يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى ما كتبناه حول تأويب الجبال وتسخير الطير لسيدنا داود في مبحثنا على موقعنا: نظرات جديدة حول الطير والجبال:

http://www.amrallah.com/ar/showthread.php?t=237

وسيجد فيه تناولا مخالفا للمألوف!)

ولذلك يؤمر سيدنا داود بعمل دروع سابغات[2] لتحمي الجنود وأن يقدر في السرد فيخرجها محكمة ويؤمر من معه أن يعملوا صالحا فالله بصير بما يعملون.

ولما أدى سيدنا داود ما أُمر به على التمام, استمرت النعمة من الله مع ابنه سليمان, فأوتي نعمة لم يؤتها أحد غيره وهي تسخير الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب, وكانت هذه الرياح تجري شهرا إلى الأرض التي بورك فيها شهرا وتعود شهرا, “وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ [الأنبياء : 81]”

والعجيب أن المفسرين قالوا أن المراد من “غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ” أنها تجري في الغداة مسيرة شهر وفي الروحة مسيرة شهر! وهكذا جعلوا الغُدُو بمعنى الغَدْو, والرواح بمعنى الروحة!

ولست أدري كيف لم ينتبهوا إلى أن “الغُدُو” جمع وليس مصدرا! وكذلك الرواح جمع! ومفردهما الغدوة والروحة كما جاء في حديث النبي الشهير:

” …. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة!”

ولقد وردت كلمة الغُدُو صريحة في بعض آيات في الكتاب الكريم, منها:

” وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ [الأعراف : 205]

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ [الرعد : 15]”

فيكون المعنى أنها تجري شهرا ذاهبة وشهرا آيبة, لا أن جريها في الغدوة الواحدة مسيرة شهر –بمقياس الإنسان!-

ومن النعم التي أنعم الله بها على سيدنا سليمان كذلك –وإن لم تكن خاصة به- إسالة عين القطر!

العجب كذلك أن المفسرين يقولون أن القطر هو النحاس! ولست أدري كيف يكون النحاس عينا؟! إن النحاس لا يوجد بأي حال بشكل سائل في الطبيعة, والله عز وجل لا يقول أنه جعل له النحاس سائلا –حتى نقول أنها آية له- وإنما يتكلم عن إسالة عين القطر,

وهذا يعني أنها كانت أصلا عينا والله تعالى أسالها لسيدنا سليمان! والذي أراه والله أعلم أن عين القطر هي إما “البترول” عامة أو القطران خاصة, فالبترول يوجد في الأرض على شكل سائل, ومن الممكن استعماله في صناعات عدة!

وكذلك سُخر له من الشياطين[3], من يعمل له بإذن ربه, ولنا أن نتساءل هنا: لماذا قال الله: بإذن ربه؟! هل استأذن الشياطين الله ليعملوا لسيدنا سليمان فأذن الله لهم؟ أم أنهم كانوا مجبرين على فعل هذا؟!

بالتأكيد كانوا مجبرين, فلماذا ذكر الله “بإذن ربه” إذن؟!

ذكرها ليذكرنا بأن الجن/الشياطين غير مأذون لهم بالعمل المادي في عالمنا, وعمل هؤلاء لسيدنا سليمان كان حالة استثنائية بإذن الله لهم في ذلك!

فيعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات! والذي يدل على أن الجن الذين سُخروا لسيدنا سليمان هم الشياطين قوله تعالى:

“قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ [ص : 35- 38]”

وقبل أن نبدأ في مناقشة الأشياء التي عملتها الشياطين لسيدنا سليمان لا بد أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أن الله تعالى قال: “يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ”

فالجن لم يكن يخطط أو يصمم, وإنما كان ينفذ ما يرسمه له سيدنا سليمان, فلقد أوتي سيدنا سليمان علماً من الله (وهو الفضل كما في سورة النمل)

ولكن التقنيات التي كانت متاحة في زمانه بالإضافة إلى البشر الموجودين في ذلك العصر لم يكونوا صالحين لتنفيذ التطبيقات العلمية التي سيقول بها سيدنا سليمان, لذا سخر الله تعالى له الجن لما لهم من قدرات “جسدية!” وليس عقلية! قادرة على تنفيذ تلك الأشياء البديعة التي سيبتكرها, فسيدنا سليمان هو من كان يخطط ويرسم ويهندس, وليس للجن أي دور سوى التنفيذ (أنفار!)

فإذا تركنا هذه النقطة والتفتنا إلى الأشياء نفسها وجدنا أن أسماء الأشياء التي عملتها الشياطين لسيدنا سليمان ليست من المشهور, ويقرأها الإنسان العادي فلا يعرف معناها, فما هي المحاريب وما هي الجفان التي كالجواب وما هي القدور الراسيات؟

فإذا نظرنا في أولها وهو المحاريب وجدنا أن المفسرين قد اختلفوا فيه, فإذا نظرنا في تفسير الألوسي مثلا وجدناه يقول:

“{يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن محاريب} جمع محراب وهو كما قال عطية: القصر، وسمي باسم صاحبه لأنه يحارب غيره في حمايته، فإن المحراب في الأصل من صيغ المبالغة اسم لمن يكثر الحرب وليس منقولاً من اسم الآلة وإن جوزه بعضهم، ولابن حيوس :

جمع الشجاعة والخشوع لربه … ما أحسن المحراب في محرابه

ويطلق على المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام ، وهو مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر الأول كما قال السيوطي وألف في ذلك رسالة ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله .

وقال ابن زيد : المحاريب المساكن، وقيل ما يصعد إليه بالدرج كالغرف، وقال مجاهد: هي المساجد سميت باسم بعضها تجوزاً على ما قيل، وهو مبني على أن المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف الإمام.” اهـ

فكما رأينا فقد ذكروا فيه أقوالا عديدة, ويمكن القول من خلال النظر في القرآن أن المحراب هو مكان مخصوص للعبادة ينعزل فيه المتعبد عن الناس, كما جاء في قوله تعالى:

“… كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [آل عمران : 37]

“فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً [مريم : 11]”

ولكن السؤال الذي يراود الإنسان: هل يستعين النبي بالشياطين لبناء أماكن للعبادة؟ وهل هذه مسألة صعبة حتى يحتاج الأمر إلى قدرات الشياطين الخاصة حتى تُبنى؟

بينما لو قلنا أن المحاريب هي من عتاد الحرب, (الكلمة على وزن مفعال: اسم آلة) فيمكن القول بأن المحاريب هي أبنية مخصصة للحرب (قلاع, حصون), والذي يدلل على ذلك قوله تعالى: “وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ [ص : 21]”

فلقد تسور هؤلاء الخصم المحراب, وهذا يعني أنه مبنى ذو أسوار, ولما دخلوا على داود فزع منهم, أفلا يكون في هذا إشارة إلى أنه ظنهم من الأعداء الذين اقتحموا حصنا هو فيه, وليس مجرد أنهم دخلوا عليه في مكان عبادته؟! الله أعلى وأعلم!

ومن الأشياء التي عملتها الجن لسيدنا سليمان كذلك التماثيل, وهذه المسألة من المسائل التي يتوقف الإنسان عنها, لماذا تعمل الجن تماثيل؟ هل هي اختراع حديث؟ ألم تكن التماثيل موجودة من قبل سيدنا سليمان؟ ألا يستطيع سيدنا سليمان ومن معه أن يصنعوا تماثيل؟

قد يقول قائل: ربما صنعت له الشياطين تماثيل عظيمة جدا لا يقدر على صناعتها! نقول: إن هذا أدعى إلى تقديسها فيما بعد!!

ولنا أن نتساءل: لماذا صناعة التماثيل أصلا؟ ألم تنه التوراة عن اتخاذ صورة؟ ألا تجر هذه التماثيل العظيمة إلى الشرك؟

هل لنا أن نقول أن المراد من التمثال ليس فقط الصنم على شكل إنسان أو حيوان, وإنما “البناء على مثال غيره”

فهل كانت الجن تبني له صورا مصغرا من حصون الأعداء, أو تقلد له بعض الأشكال الطبيعية؟ الله أعلم!

وهل لنا أن نقول أن التمثال هو “إنسان آلي”؟! فما هو تمثال إلا أنه متحرك؟ والناظر في كتب التفسير يجد بعض التلميحات إلى هذا الأمر,

فمن ذلك ما ذكره الإمام الألوسي في تفسيره:

“وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس أنه قال في الآية: اتخذ سليمان عليه السلام تماثيل من نحاس فقال: يا رب انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة فينفخ الله تعالى فيها الروح فكانت تخدمه واسفنديار من بقاياهم؛ وهذا من العجب العجاب ولا ينبغي اعتقاد صحته وما هو إلا حديث خرافة” اهـ

ومن ذلك ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره:

“وقيل: إن هذه التماثيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فنها الروح ليقاتلوافي سبيل الله ولايحيك فيهم السلاح. ويقال: إن إسفنديار كان منهم، والله أعلم” اهـ

وما ذكره الإمام القرطبي أكثر تحديدا, فلو نعتنا ما قاله بلغتنا المعاصرة لقلنا أن الرجال من النحاس الذي يقاتلون في سبيل الله ولا يؤثر فيهم السلاح هو جنود آليون!

فهل كانت تماثيل سليمان جنود آلية؟ الله أعلم!

[1]الفضل الذي أوتيه سيدنا داود هو العلم, كما جاء في سورة النمل: “وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ [النمل : 15-16]” وبهذا يكون سيدنا داود من الذين “أوتوا العلم” والذين يعلمون أن وحي الله حق ويهدي!

[2] استند المفسرون في قولهم أن المراد من السابغات هو الدروع الوافرة التي تغطي جسد المحارب وتزيد إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء: “وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ [الأنبياء : 80]”, وفي النفس أشياء من هذا القول,فلا يعني أن الله تعالى علمه صنعة الدروع أنه ظل ليل نهار يصنع الدروع لجيشه لأن هذا من الأسرار الإلهية! من المفترض أنه علّم أتباعه كذلك كيف يصنعون هذه اللبوس ولم يعد يقوم هو بهذا الأمر!

إذا فما هي السابغات التي على سيدنا داود أن يعملها –وليس يصنعها- وتميل نفسي إلى أن المراد من السابغات هو الأعمال الصالحة, على وجه التمام والوفرة! فشكر فضل الله على سيدنا داود أن يعمل سابغات, بينما على الآخرين أن يعملوا “صالحا”,

فلو عمل الناس صالحا مع إيمانهم فهذا شكر لله وهو كاف, بينما شكر الأنبياء يختلف فلا بد أن يكون وافرا مستمرا! [3] سخر لسيدنا سليمان بعض الشياطين وليس كلهم كما يدعي البعض فيقولون أن الله سخر له الجن المؤمن والكافر!, فالله تعالى لم يقل: فسخرنا له الجن! وإنما قال: ومن الجن من يعمل …

وهناك في صورة ص قال: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين ..” أي أن البناء والغواص فقط هو من سخر لسيدنا سليمان, أما ما عدا ذلك فلم يُسخر!

ومن الأشياء التي عملتها الشياطين لسيدنا سليمان: الجفان, ومما ذكره المفسرون في الجفان, ما قاله الإمام الألوسي في تفسيره:

“{وَجِفَانٍ} جمع جفنة وهي ما يوضع فيها الطعام مطلقاً كما ذكره غير واحد، وقال بعض اللغويين: الجفنة أعظم القصاع ويليها القصعة وهي ما تشبع العشرة ويليها الصحفة وهي ما تشبع الخمسة ويليه المأكلة وهي ما تشبع الاثنين والثلاثة ويليها الصحيفة وهي ما تشبع الواحد، وعليه فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى: {كالجواب} أي كالحياض العظام جمع جابية من الجباية أي الجمع فهي في الأصل مجاز في الطرف أو النسبة لأنها يجبى إليها لا جابية ثم غلبت على الإناء المخصوص غلبة الدابة في ذوات الأربع،” اهـ

ولنا أن نتساءل ما الفائدة من قصاع كبيرة, هل هذا ما ينتصر به الجيش في المعركة أو من معالم التقدم الحضاري أن يجتمع الناس على طبق كبير!

إن هذا القول أشبه ما يكون بمن يقومون بأفعال عجيبة, فيصنعوا مثلا أكبر فطيرة أو أكبر كوب عصير, لمجرد أن يدخلوا موسوعة الأرقام القياسية! ومعاذ الله أن يكون النبي الكريم يصنع أشياء لا حكمة فيها ولا نفع للناس!

لقد قال الأخ صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة أن المراد من الجفان هي الأطباق اللاقطة الكبيرة, وأن سيدنا سليمان هو أول من امتلك طبقا لاقطا كبيرا, مثل تلك التي نراها في المراصد الأوروبية الكبيرة!

والله أعلم لماذا كانت هذه الجفان! فهل كانت أحواضا ضخمة تخزن فيها المياه, التي تنزل من الأمطار أو تنحدر من على الجبال[1]؟!

وكذلك صنعوا له قدور راسيات, ومما ذكره المفسرون في القدور الراسيات ما قاله الإمام الألوسي في تفسيره:

“جمع قدر وهو ما يطبخ فيه من فخار أو غيره, وهو على شكل مخصوص {راسيات} ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها قاله قتادة، وقيل : كانت عظيمة كالجبال وقدمت المحاريب على التماثيل لأن الصور ترفع في المحاريب أو تنقش على جدرانها ، وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد فيها فذكرت الجفان أولاً لأنها تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناك” اهـ

ونحن نتساءل كذلك ما الحكمة من صنع قدور راسيات وما العظمة فيها؟! إن احتمالية خسران الطعم فيها أكبر, فلو فسدت طبخة واحدة لضاع الطعام العظيم!

ولقد قال الأخ صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة أن المراد من القدور الراسيات هو المفاعلات النووية, استنادا إلى أنها شبيهة بالقدور –وابحث في الشبكة المعلوماتية عن صور للمفاعلات النووية إذا كنت لا تعرف هيئتها!-

أما نحن فلا نوافق الأخ صلاح فيما قال, فلقد قال الله تعالى في حق هذه القدور أنها راسيات ولم يقل أنها ثابتات! والرسو لم يستعمل في القرآن إلا مع الجبال, وذلك لأن أصولها الممتدة في باطن الأرض لا تستند إلى قاعدة ثابتة “وإنما هي راسية في ذلك اللب السائل!

ونحن نستعمل الرسو كذلك مع السفن, لأنها ترسو في الماء بجوار الشاطئ! فهل يمكننا القول أن قدور سيدنا سليمان الراسيات كانت في البحر؟

فهل كانت قدورا يستخرج بها شيئا من البحر؟ أم أنه كان يستغل البحر في الحصول على الطاقة من أجل “غلي” أو معالجة المواد الموجودة في تلك القدور؟! الله أعلم, ولكن قول الله تعالى “راسيات” يشير إلى ارتباطها بالبحر! ولنتذكر قول الله تعالى: “وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ [ص : 37]“

فالشياطين كانت تغوص في أعماق البحار لتفعل شيئا لسيدنا سليمان, -غير استخراج اللؤلؤ- فهل احتاج بناء هذه القدور في البحر إلى الشياطين؟ الله أعلم!

وبعد أن يذكر الله نعمه السابغة على سيدنا سليمان يأمر آل داود بعمل شكرا, ويبين أن قليل من عباده الكثير الشكر لله, فبعض أو كثير من المؤمنين قد يشكرون الله ولكن قليلٌ منهم من يكون شكورا!

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ [سبأ : 14]

المشهور في “تفسير” هذه الآية أن سيدنا سليمان مات وهو مستند على عصاه, وظل واقفا ولم يعرف الجن أنه مات, ولم يدلهم على موته إلا أنهم رأوا الأرضة أو النملة تنخر عصاه, فلم سقط تحسرت الجن على عدم معرفتهم الغيب, وأنهم لو كانوا يعرفون ما لبثوا في العذاب المهين!

ولكن الآية لا تقول بقولهم, فالآية تقول أنه لما قُضي على سيدنا سليمان الموت, وهذا لا يعني وقوع الموت وإنما صدور الأمر بموت سليمان واقتراب وقوعه, ما دل[2] آل داود –وليس الجن,

فالضمير هنا يعود على أقرب مذكور وهو آل داود- على قرب موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته! فلمّا خر تبينت الجن[3] أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لم لبثوا في العذاب المهين!

والمشتهر في تفسير المنسأة أنها العصا التي يُزجر بها! وكنت قد قرأت فيما مضى تفسيرا للمنسأة للأخ صلاح الدين إبراهيم أبو عرفة يقول فيه أن المنسأة هي آلة الزمن, ولكني لم ألق له بالا!

ولكن بعد تدبر للآية وجدت أنها تتكلم عن استدلال آل داود على موت سليمان بشيء يحدث أمامهم! وهذا يعني أنه لم يكن قد مات!

فإذا كانوا قد استدلوا على موته بشيء يحدث للمنسأة فهذا دليل على ارتباط المنسأة بالعمر! فإذا كان هذا هو المعنى الأصلي لها, فلم البحث عن معان فرعية أو احتمالية؟ ونثبت هنا للقارئ ما قاله الأخ صلاح الدين حول المنسأة, ثم نعلق عليه تعليقا قصيرا:

“إذا كانت “المنسأة” هي العصا, فلم قال الله الحكيم “منسأته”, ولم يقل “عصاه”؟.

ظاهر الآية لا يتوافق مع شائع التفاسير .. فالتفاسير على أن “الأرضة” أكلت “العصا” حتى نخرتها, فانكسرت, فسقط سليمان أرضاً, فعلم من علم بموته بعدما خرّ!.

ولا حاجة للخوض في أكثر من هذا, من مدة لبثه متكئا على “عصاه”, سواء بقول من قال: شهرا, أو سنة, أو أربعين سنة. فليس عندنا من الله أو من رسوله في هذا شيء, واختلافهم دليل على أن لا نص عندهم من الله ورسوله, وإنما العلم ما قال الله وقال رسوله.

فظاهر الآية يشير بشكل جلي, أن من استدل على موته, ممن حضره, إنما استدل بما رآه من أن دابة الأرض “تأكل” منسأته, بالفعل المضارع, فهو استدل على الموت من الفعل الحاضر في الأكل, لا بعدما مضى الفعل وصار ما صار!.

فعندما رأى الدابّة “تأكل” المنسأة, علم أن سليمان قد مات, أي قبل أن يخرّ سليمان, وإنما أفاد الخرّ شيئا آخر يخص الجن, بأنهم لا يعلمون الغيب, {فلما خرّ تبيّنت الجن}, أما دلالة الموت فكانت حاصلة قبل الخرّ, بأن “الدابة” “تأكل” “المنسأة” إذاً في القصة شيء آخر غير ما يروى, فما هو؟. فما “المنسأة” إذاً؟.

“المنسأة” على وزن مِفعلة, وهو الوزن الذي تستعمله العرب للدلالة على اسم الآلة, فتقول: مِجرفة, ومِكنسة, إذا قصدت آلة الجرف وآلة الكنس, فما “المنسأة”؟.

“المنسأة” اسم آلة للنّسأ, فما “النسأ”؟.

“النسأ” في القرآن “الزيادة” أو “التأخير” في “الزمن”, ومنه “ربا النسيء”, ومنه آية سورة التوبة {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ} (37) سورة التوبة. وهو ما كانت تفعله العرب من “زيادة” الفترة و”تأخير” الشهر الحرام لحاجة عندهم, فهذا “التأخير” وهذه “الزيادة” هي النسأُ والنسيء.

فما علاقة “المنسأة” و”الأجل” إذا؟.

الملاحظ أن هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله متعلق الزمن, “الشهر”, بريح سليمان في الآية التي تسبقها {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ}. (12) سورة سبأ. وسبق وأشرنا إلى علاقة “النسأ” والزمن المتعلق بـ”الشهر” الوارد في سورة التوبة.

ولن تجد من يماري بمثل هذه العلاقة, إذا علمت أن الآية التي تسبق آية “النسيء” في سورة التوبة مباشرة هي هذه الآية {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (36) سورة التوبة. فهذا هو “الزمن” وهذا هو “النسأ” مرة أخرى!.

وكما أن العلاقة لازمة بين “الشهر” و”النسأ” في “التوبة”, فهي كذلك في “سبأ”.

ثم هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام, يقضي بيننا بالحق:

“صلة القربي مثراة في المال؛ محبة في الأهل؛ منسأة في الأجل”!.

فمن منا لا يرى استعمال النبي عليه الصلاة والسلام “للنسأ” حينما أراد الحديث عن “الأجل”؟!. و”الأجل” بلا ريب, هو ما يطلق على “الزمن المحسوب”, من.. إلى؟.

أما من استدل بشيء من الشعر على أنها العصا ووقف عندها, فلم يعدل, إذ لم يقل لنا لمَ لمْ يقل الله “عصاه”؟, والاستدلال بالحديث فوق الاستدلال بالشعر بلا خلاف.

ولا نقول بالضرورة إن المنسأة ليست عصا, فلا يمنع أن تكون على “هيئة” العصا, ولكن بحثنا ومرادنا عن مطلب “المنسأة” ودلالة الآلة منها، وما وراءها, وما كانت له!.

إذاً, فقد بات واضحاً, وبدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي استدللنا به, أن الأمر متعلق بـ”الزمن” والأجل, وليس أدل من ظاهر الآية على هذا, إذ لم تكن “المنسأة” إلا للتدليل على “أجل” سليمان وموته!.

باختصار..

فالمنسأة بهذا, “آلة للزمن”, وقد تكون بهيئة العصا, كانت على رأس ملك سليمان, ملازمة له, متعلقة فيه, استدل من استدل على انقضاء “أجله” بذهاب “آلته الزمنية”, التي كان يملك بها سليمان مفتاح “الزمن الأرضي”,-وقِفْ عند “دابة الأرض” الواردة في الآية- فيزيد فيه ويأخّره بالقدر الذي يعينه على فعل أوامر الله الملك، وليس لشهوته وترفه كما يتخيّل البعض.

تماما مثل ما يحلم العلماء التقنيّون اليوم, بالسيطرة على “الزمن”, سواء بتسريعه أو بإبطائه, ذلك الذي سبقهم إليه النبي “المؤتى من كل شيء”, وبما سخّر الله له, ليجعله آيته وحجته على زخرف الناس إلى منتهاها, أن القوة لله جميعاً.” اهـ

ونشكر الأخ صلاح الدين على لفت انتباهنا إلى هذا المعنى, ولكن الذي أراه –والله أعلم- أن المنسأة لم تكن آلة للزمن, -فلم يقل الله هذا- وإنما هي آلة للنسأ, أي أنها كانت تطيل عمر سليمان! فليس هناك أي سفر عبر الزمن أو ما شابه! ولو كان فليس هذا نسأ بحال! ولو كانت آلة للزمن لما كان في أكلها دليل على موته, بخلاف الآلة التي تنسأ الأجل, فإذا اختفت عُلم أن الإنسان سيموت!

أما ما هي دابة الأرض التي أكلت المنسأة, فالله أعلم ما هي!

وبعد هذا التناول التفصيلي لمفردات هذه القصة العظيمة نخرج منها بشاهدين:

الأول: إذا شكر الإنسان زاده الله: ” وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ..[إبراهيم : 7]”, ويزيد للأولاد الشاكرين بفضل الآباء!

الثاني: الجن أقوى من الإنسان قدرة, إلا أنه أضعف منه عقلا وعلما! فسليمان الحكيم كان يخطط ويرسم وهؤلاء كالآلات ينفذون, وعندما مات سليمان لم يعرفوا بموته لأنهم ما كانوا يعلمون الغيب! لذا فلا يمكن القول أن ما يأتي به محمد هو من الجن/الشياطين, فهم لا يقدرون على الإتيان بمثله, وإنما يقدرون على الأعمال البدنية.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْآَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آَمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٢١)

وبعد أن ذكر الله تعالى نموذج ثنائي للشاكرين ولإنعامه عليهم, يذكر نموذجا ثنائيا للجاحدين, الذين لا يشكرون نعمائه, فيقول أنه كان لقوم سبأ في مسكنهم آية, فلقد كان لهم جنتان عن يمين وشِمال -لاحظ أنه لم يقل عن اليمين والشمال وهذا يعني أنه كان لهم أكثر من يمين وأكثر من شِمال!

أو أن الجنتين كانتا في جزء من اليمين والشِمال وليس اليمين والشِمال كله-, فأمروا أن يأكلوا من رزق الله وأن يشكروا له, فالبلدة طيب يخرج نباتها بإذن ربها, والرب غفور يغفر الذنوب, المهم ألا يغفل الإنسان عن الشكر (والذي يكون باللسان والعمل الصالح, وليس بمجرد اللسان)

فأعرضوا عن شكر ربهم فأرسل عليهم سيل العرم –وهو سيل شهير في تاريخ العرب – وهكذا تبدل الحال فلم تعد الجنتان آية وإنما أصبحت أطلالا كما نعتتها الآية, وفي توضيح معاني المفردات الواردة في الآية يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره:

” والخمط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة، أو كل شجرة ثمرتها لا تؤكل ، والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا في بعض الأوقات ، يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه ، والسدر معروف وقال فيه قليل لأنه كان أحسن أشجارهم فقلله الله، …” اهـ

ثم يبين الله عز وجل أن هذا كان جزاءً لكفرهم, وأنه لا يجازي إلا من كان كثير كفر النعمة, فهو كفور!

وبعد أن حدث لهم هذا جعل بينهم وبين القرى التي بورك فيها قرى ظاهرة, ويرى المفسرون أن المراد من الأرض التي بورك فيها أرض الشام, (والذي أراه أن القرى التي بورك فيها هي مكة وما حولها!)

وأن المراد من القرى الظاهرة قرى قريبة من بعضها بحيث إذا خرج الإنسان من قرية رأى القرية التالية! أو أنها قرى عالية بحيث تُرى!

والذي أراه أن المراد من القرى الظاهرة هو أنها قرى قوية, ذات سيادة وعلو (مكانة) فهذا هو معنى الظهور في القرآن.

فالله تعالى يقول أنه نزلت بهم سنة التداول ” … َوتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ … [آل عمران : 140]”

فبعد أن كانوا ظاهرين, لم تعد لهم نفس المكانة وأصبحت قرى أخرى هي الظاهرة, -ولم يحدث هذا بداهة بين عشية وضحاها وإنما استغرق سنين طوال- وقدّر الله عجز وجل فيها السير! أي أنه أصبح حتما على من يريد السير أن يسير في هذه القرى, أي أنها نشأت على طرق التجارة[1]! فلم يكن هناك بد للمسافر إلا أن يمر بها!

وأمرهم الله أن يسيروا فيها ليالي وأياما آمنين! فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا! والناظر في أقوال المفسرين عند تناولهم لهذه الجملة “فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا” يرى عجبا, فالناظر يجد أنهم يقولون:

“لما بطروا وطغواوسئموا الراحة ولم يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة كقولبني إسرائيل: ” فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها” (البقرة: 61)الآية.

وكالنضر بن الحارث حين قال: “ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليناحجارة من السماء” (الأنفال: 32) فأجابه الله تبارك وتعالى، وقتل يوم بدر بالسيفصبرًا، فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق، وجعل بينهم وبين الشام فلواتومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواد.” اهـ

من الممكن قبول هذا لو كانت هذه الجملة قيلت قبل نزول العذاب بهم, أي أن من قالها أفراد الجيل الأول, ولكن هذه الجملة قالها خلف سبأ, أي الأجيال التي نشأت بعد ضياع مكانة مملكة سبأ, وبعد نشوء قرى ظاهرة أصبح لها المكانة السياسية والاقتصادية العظيمة! فلا بد من البحث عن سبب آخر لقولنا!

والنقطة الأخرى التي لم ينتبه إليها المفسرون هي أن الأسفار ليست بمعنى البلد المسافَر إليه! فالمفسرون ظنوا أنهم تمنوا أن تبعد المسافات والبلدان التي يسافرون إليها! وليس الأمر كذلك!

فالسفر يعني السفر, وعندما أقول: باعد بين أسفاري, فإن مقولتي تعني أني لا أريد أن أكثر الترحال, فبدلا من أن أسافر في الشهر مرة, أسافر في العام مرة أو مرتين!

لا أني أقصد بعد المسافات أو البلدان التي سأسافر لها!

فلقد قدّر الله تعالى السير في هذه القرى وأمرهم بالسير فيها: سيروا فيها ليالي وأياما, بل ووعدهم بالأمن, أي أنهم لن يصيبهم أي ضرر من خروجهم للسير والتجارة فيها! إلا أنهم لم يعجبوا هذا النمط الحياتي وأرادوا الاستمرار على ما كانوا عليه من الزراعة والإقامة بالأوطان!

فسألوا مباعدة الأسفار فلا يخرجون إلا قليلا, وظلموا أنفسهم بالكفر والكبر وعدم الشكر على النعمة البديلة التي أوجدها الله لهم بالتجارة[2]! على الرغم من عدم غناهم! فجعلهم الله أحاديث, وأنزل بهم عقابا أشد مما أنزله بسابقيهم, فهؤلاء رأوا عاقبة سابقيهم ولكنهم لم يتعظوا وخالفوا أمر الله بالرغم من ذلك, فمزقهم الله كل ممزق وجعلهم أحاديث, وفي ذلك آيات لكل صبار شكور!

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أن أكثر الناس لن تشكر, كما قال عند طرده:

“قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ [الأعراف :16- 18]

فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين أي أنه اتبعه كذلك كثير من المؤمنين, ولم يخالفه إلا فريق منهم, وما كان له عليهم أي سلطان إلا أنه تُركليفعل هذا ولو أراد الله لمنعه, هذا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك!

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْقَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٤) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠)

وبعد أن ذكر الله نموذجا لإهلاك السابقين واللاحقين المخالفين الغير شاكرين, يدعو الله المشركين بالله أن يدعو الذين زعموهم آلهة من دون الله, هؤلاء الذين لا يملكون شيئاً وليس لهم شرك فيهما ولم يتخذ الله منهم ظهيرا, فليدعوهم بأي شيء فلن يستجيبوا لهم, فلو طلبوا منهم النصرة أو رفع العذاب فلن يستطيعوا!

وهؤلاء الذين عبدوا ليشفعوا لن يفعلوا شيئا فلا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له أن يشفع في غيره, حتى إذا رُفع الفزع عن قلوب الشافعين, يسألهم المستشفعين ماذا قال ربكم, فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير!

ثم يأمر الله النبي بتذكير قومه وكل العالم أن الله هو الذي يرزقهم وليس أحدا غيره, وأنه في هذا الموقف لا بد أن يكون أحد الطرفين على هدى والآخر في ضلال مبين, فإن كنا أجرمنا فأنتم لا تسألون عن إجرامنا ولا نُسأل نحن كذلك عن أعمالكم.

فالله يجمع بيننا (وهذا يكون في الدنيا وليس في الآخرة كما يرى عامة المفسرين, لاحظ أن الله تعالى قال: يجمع بيننا, ولم يقل: يجمعنا) ثم يفتح بيننا وهو الفتاح وبهذا الفتح سترون من المنصور وعلى الحق!

إنكم ما تدعون إلا وهما وباطلا, فأروني الذين ألحقتم بالله شركاء –وهم من دونه- كلا, فالله وحده هو العزيز الحكيم الذي ينصر أتباعه, والذي أرسل رسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا فيعرفهم ما يصلح حالهم ويهديهم وينجيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون!

ويتساءل الكافرون المكذبون متى يتحقق الوعد بفتح الله لكم وبنصركم عليناوإهلاكنا؟!

فيأمر الله بالرد أن لهم ميعاد يوم لن يستأخرون عنه ولا يستقدمون!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآَنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آَيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)

[1] هل يمكن القول أن هذا تسجيل لتحول النمط الحضاري من النمط الزراعي إلى النمط التجاري الكبير, والذي تسير فيه القوافل بالبضائع بعد أن كان يُكتفى بتبادل المنتجات بين أبناء المنطقة الواحدة؟! [2] ألا يكون في هذا إشارة إلى أن الدول التي لا تواكب التطور في آليات العصور –بالإضافة إلى كفرانها بالله وبنعمائه- تستحق الهلاك!وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالعذاب الذي بين يديه أي لا بهذه السورة ولا بالسور السابقة لها والتي نزلت في أول الوحي. فيقول الله للرسول ولو ترى كيف سيكون حالهم في موقفهم عندما يبعثون ليحاسبون!

سيلقى المستضعفون بالتبعة على الذين استكبروا وأنهم سبب ضلالهم ولولاهم لكانوا مؤمنين,

وهناك سيتبرأ المستكبرون منهم ويقولون أنهم لم يصدوهم عن الهدى وأنهم كانوا قوما مجرمين ابتداءً, فيرد المستضعفون أنهم لم يكونوا كذلك, وإنما كفروا بسبب المكر المستمر الذي كان يقوم به المستكبرون ليل نهار, عندما يأمرونهم بالكفر بالله والشرك به. وعندما يرى هؤلاء العذاب سيسرون الندامة, وستُجعل الأغلال في أعناق الذين كفروا, جزاءً عادلا على ما عملوا فلم يزد الله عليهم شيئا ولم يظلمهم!

ثم يبين الله العليم أن العنصر الرئيس في مقاومة الرسل وبقاء الناس على كفرهم وشركهم هم المترفون, فهم أول من يعلن كفره بالرسل, ويحتمون بأموالهم وأولادهم ويظنون أنهم أغنياء, وأنهم لن ينزل بهم العذاب! فإذا كان قد فُتح لهم في الرزق فهذا دليل على صواب مسلكهم وذكائهم[1]!

فيُؤمر النبي بالرد عليهم بأن الله يبسط الرزق ويقدر لمن يشاء –بحكمته- فليس الرزق مرتبطا بالإيمان ولا بصحة المذهب, ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة, فليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله, إلا إذا آمن الإنسان وعمل صالحا فيكون إنفاقه الأموال وتربيته العيال في ميزانه وله جزء الضعف وهو آمن في الغرفة يومئذ! وأما الذين يسعون معاجزين في آيات الله فهم في العذاب محضرون!

ثم يؤمر الرسول بالقول بأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له, -لاحظ الفرق بين هذه الآية والسابقة, فالسابقة كانت عامة, يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر! أما هنا فخاصة مرتبطة بالعباد! لذلك قال: له! فحتى في تقدير الله الرزق على عبده فهذا التقدير له وليس عليه! فله أجره إن صبر وشكر! وما ينفق العباد من شيء فالله الكريم يعطي المنفق خلفا له (أفضل منه) وهو خير الرازقين!

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (٤٢)

وبعد أن بيّن الله سبب ضلال الناس وعنصر مقاومة الرسل يعود إلى الآخرة مرة أخرى, فيبين أن الملائكة ستتبرأ من هؤلاء جميعا, فكما تبرأ المستكبرون من المستضعفين تتبرأ الملائكة من هؤلاء وتبين أنهم كانوا يطيعون ويتبعون الشياطين, وأن أكثرهم بهم مؤمنون! (لاحظ أنه ليس كل عابد مؤمن!)

وفي هذا يقول الإمام الألوسي في تفسيره:

“ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: {بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الجن} أي الشياطين كما روى عن مجاهد حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله تعالى، وقيل صورت الشياطين لهم صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها فعبدوها،

وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها، وقيل أرادوا أنهم عبدوا شيئاً تخيلوه صادقاً على الجن لا صادقاً علينا فهم يعبدون الجن حقيقة دوننا، …..” اهـ

ففي هذا اليوم بعد أن تقطعت كل الحبال التي يتعلق بها الواهمون لا يملك الناس بعضهم ويقال للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون!

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٤٣) وَمَا آَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥)

وبعد أن ذكر الله علام الغيوب حال هؤلاء في الآخرة يعود مرة أخرى إلى دعواتهم الكاذبة التي بسببها يرفضون الإيمان, ليرد عليهم وليختم بها السورة, فيقول أنهم إذا تليت عليهم آيات الله البينات يتفننون في تكذيبها بأي شكل, ولا يهم ما يقال, المهم أن تُرمى بالأكاذيب حتى يُصد الناس عنها!

فنجد أن بعض المستكبرين[2] يقول أن محمدا ما هو إلا رجل يريد أن يصدكم عن عبادة الآباء! ومن ثم ينخدع الأتباع بما يقوله الكبار فيقولون أن ما جاء به محمد إفك مفترى فلا يؤمنون, وكذلك قال المستكبرون للحق لما جاءهم أنه سحر مبين!

وهم في قولهم هذا لا يستندون إلى أية بينة, فلم يؤتهم الله أي كتاب يدرسونه, وما أرسل الله إليهم قبل النبي من نذير! ولكن ليس هذا حالهم فقط فلقد كذب الذين من قبلهم وما بلغوا مقدار شيء يساوي عشر ما آتاهم الله الفتاح العليم من العلم, ولكنهم أعجبوا بما عندهم من العلم ورفضوا الإيمان:

فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون [غافر : 83]

فكذبوا الرسول فما كان أعظم إنكار الله عليهم!

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (٥٠)

ثم يؤمر النبي الكريم بأن يعظهم بواحدة وهي أن يقوموا لله, فالإيمان بالله ليس باليسير حتى نتهاون فيه, فقوموا لله كل واحد بمفرده أو اثنين اثنين ثم تتفكروا, فلا تأخذوا الأمور تقليدا أو عصبية, فالتفكير الذي يطلب فيه صاحبه العون والهداية من الله سيهديه الله! فليس بالرسول أي جنة فهو لا يتحدث ناقلا عن الجن, وإنما هو نذير بين يدي عذاب شديد!

إن الأدلة على صدق الرسول كثيرة, فهو لا يطلب الأجر منكم على ما يفعل, فأجره على الله, وإن كان طلب منكم شيئا فهو لكم.

فالرسول لا يقول آخذا من الجن الذين لا يعلمون الغيب, وإنما يأتيه الوحي من الله علام الغيوب, فما ينزل إلى الرسول وما يأتيه من نبوءات فيه فهي حق, لأن الله عنده مفاتح الغيب وهي الحق, التي بها يعلم الغيب, لذا فإن الغيب الذي يقوله في كتابه ليس رجما بالغيب وإنما قذفا بالحق!

ولقد جاء الحق وزهق الباطل, وهو أصلا باطل, فما يبدئ الباطل وما يعيد, فما فعل قبل ذلك ولن يفعل! فلن كان الرسول ضل فضلاله على نفسه ولن يضل غيره, وإن اهتدى بوحي الله السميع القريب!

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (٥٤)

ثم يختم الله تعالى السورة بالمشهد الغيبي الثاني لحال الكافرين عند نزول العذاب بهم, فبعد أن ذكر مشهدا غيبيا لهم في الآخرة ينبأهم بما سيكون حالهم عند نزول العذاب بهم,

فيقول للرسول الكريم:

ولو ترى إذ فزعوا[3] من العذاب النازل بهم والذي يكذبون به فلا يفوت منهم أحد وأخذوا من مكان قريب! فلا يتأخر نزول العذاب بهم وإنما يأخذون من مكان قريب من الموضع الذي هربوا منه!

(تحتاج جملتا: “مكان قريب, مكان بعيد” المذكورتان في الآيات إلى مزيد تدبر حتى يستطيع المرء تحديد المدلول الدقيق لهما!)

فيقولون آمنا به, محاولين بقولهم هذا أن ينجوا أنفسهم من العذاب, ولكن حالهم كحال قبلهم, فلا ينفعهم إيمانهم في هذا الوقت, فيمدون أيديهم طلبا للنجدة أو الغوث, وأنى لهم أن يتناولون –أو يناولهم غيرهم- من مكان بعيد ما ينفعهم في دفع هذا العذاب! أو في الوصول إلى المؤمنين!

(وتصور هذه الجملة: التناوش من مكان بعيد! غير واضح لي, وتحتاج إلى مزيد تدبر حتى يصل المرء إلى الصورة الصحيحة لها!)

وقد كفروا بالعذاب من قبل ويقذفون بالغيب والذي ليس عندهم مفاتحه من مكان بعيد! ويقولون أنه لن يصيبنا أو ينزل بنا!

وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهو النجاة من العذاب, كما فُعل بأشياعهم من قبل:

“فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ [غافر : 84-85]”

إنهم كانوا في شك مريب.

وكما رأينا فالسورة ردت على المكذبين بالعذاب وبالحساب بأسلوب بديع وذكرت لهم نماذج ثنائية للمؤمنين الشاكرين ولعقاب المكذبين الجاحدين ونبوءتين عن حالهم عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة.

كما بينت ألا مستند لهم في تكذيبهم ورفضهم إلا الظن, وهو لا يغني من الحق شيئا!

فلا ينفع الإنسان الظنُ إذا أتاه اليقين, فهل يتبع الحق أم يكون من المكذبين؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

[2] لاحظ أن هناك خطاب من فريق لآخر: قالوا/ يصدكم, وهذا تصوير لحال المخاطبين بالدعوة, فالدعوة تعرض على الجميع, إلا أن هناك فريق يتصدى لها -وهم المستكبرون- ويحاول أن يجمع الأتباع من الصغار المستضعفين, حتى يشكل أكثرية يبدو معها أن الحق معهم! والعوام ينخدعون دوما بالأكثرية ويجعلونها مقياسا للهدى!

[3] ليس الفزع هو الخوف أو الخوف الشديد وإنما القيام من أثر الخوف طلباً للنجدة أو للفرار! فإذا نظرنا في اللسان وجدنا ابن منظور يقول: وفَزِعَ إِلى القوم: استغاثهم.

وفَزِعَ القومَ وفَزَعَهم فَزْعاً وأَفْزعَهم: أَغاثَهم؛ قال زهير:إِذا فَزِعُوا طارُوا إِلى مُسْتَغِيثِهمْ، طِوالَ الرِّماحِ، لا ضِعافٌ ولا عُزْلُ ……. مثله للراعي: إِذا ما فَزِعْنا أَو دُعِينا لِنَجْدةٍ، لَبِسْنا عليهنّ الحَدِيدَ المُسَرَّدا فقوله فَزِعْنا أَي أَغَثنا؛ …… ويقال: فلان مَفْزَعةٌ، بالهاء، يستوي فيه التذكير والتأْنيث إِذا كان يُفْزَعُ منه.

وفَزِعَ إِليه: لَجَأَ، فهو مَفْزَعٌ لمن فَزِعَ إِليه أَي مَلْجَأٌ لمن التَجَأَ إِليه.

وفي حديث الكسوف: فافْزَعُوا إِلى الصلاة أي الجَؤُوا إِليها واستَعِينُوا بها على دَفْعِ الأَمرِ الحادِثِ.

وتقول: فَزِعْتُ إِليك وفَزِعْتُ مِنْكَ ولا تقل فَزِعْتُكَ.

والمَفْزَعُ والمَفْزَعةُ: الملجأ، وقيل: المفزع المستغاث به، والمفزعة الذي يُفزع من أَجله، فرقوا بينهما، قال الفراء: المُفَزَّعُ يكون جَباناً ويكون شُجاعاً، فمن جعله شجاعاً مفعولاً به قال: بمثله تُنْزَلُ الأَفزاع، ومن جعله جباناً جعله يَفْزَعُ من كل شيء، قال: وهذا مثل قولهم للرجل إِنه لَمُغَلَّبٌ وهو غالبٌ، ومُغَلَّبٌ وهو مغلوبٌ. وفلان مَفْزَعُ الناسِ وامرأَة مَفْزَعٌ وهم مَفْزَعٌ: معناه إِذا دَهَمَنا أَمر فَزِعْنا إِليه أَي لَجَأْنا إِليه واستغثنا به.

والفَزَعُ أََيضاً: الإِغاثةُ؛ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم للأَنصار: إِنكم لتكثرون عند الفَزَعِ وتَقِلُّونَ عند الطمَعِ أَي تكثرون عند الإِغاثة، وقد يكون التقدير أيضاً عند فَزَعِ الناس إِليكم لتُغِيثُوهم. …….

والصواب في هذا أَن فَزِعْتُه بمعنى أَغثته بمعنى فزعت له ثم أُسقطت اللام لأَنه يقال فَزِعْتُه وفَزِعْتُ له، قال: وهذا هو الصحيح المعول عليه.

أمر الله خطاب جديد

أمر الله خطاب جديد