سورة القيامة وهي من السور التي اتهم فيها الملاحدة الرسول بأنه ما استطاع أن يأتي بسورة واحدة متكاملة المعنى وقال بعض المكذبين أن القرآن وقع فيه التحريف مستدلين بانقطاع المعنى الوارد في السورة , لذا نبدأ متكلين على الله في إبراز الوحدة الموضوعية لهذه السورة وإبراز النسق التي تسير عليه .

المنظور العام للسورة :

القارئ لسورة القيامة قد يشعر أنه لا يوجد فيها تناسق أو ارتباط بين موضوعاتها على الرغم من أنها تدور كلها في فلك يوم القيامة فهو سيشعر أنها موضوعات غير مرتبطة ببعضها وأن القرآن ينتقل من موضوع إلى آخر بدون أي رابط بين المواضيع على الرغم من أنها كلها تتعلق بموضوع واحد بل إنها كلها تدور في فلك قوله تعالى ” يسأل أيان يوم القيامة ” , وكل هذا نابع من أن القارئ لم ينظر إلى السورة بالمنظور المناسب , فإذا نحن نظرنا إلى السورة من المنظور التي أتت هي به فسنجد أن الموضوعات مرتبطة تمام الترابط وتسير بنظم منطقي تماما , ولنتابع الآن منظور السورة :

تناقش السورة السؤال الأبدي للإنسان : متى يوم القيامة ؟ وهل يقدر الله على إحياء الموتي ؟! ولم تأت السورة لتقول للإنسان إنه سيكون في يوم كذا أو كذا وإنما أتت لتذكره وتسأله : ما هو موقفك فيها ومنها

(1)ويتمثل ذلك في موقفك من الدين وفي السؤال الرئيس الذي يجب على كل إنسان أن يسأله نفسه

لم أُوجدت على ظهر الأرض ؟

هل هناك غاية أم أنها مسألة عبثية ؟

فهذا ما ينبغي أن يسألة الإنسان وليس تلك التنظعات الفكرية الجدلية ! .

لذا نجد أن السورة بدأت بأسلوب الاعتراض والاحتجاج ” لا أقسم “ بخلاف غيرها من السور التي بدأت بأسلوب قسم

فنجد أن السورة بدأت بالاعتراض على السؤال عن القيامة ثم ذكرت موقف الإنسان الظان منها وسؤاله المشكك عن حينها , وكان المنتظر أن يأتي الرد إما بالإخبار أو عدمه ولكن الله عرض الأمر للإنسان بمنظور مختلف

فبدأ بذكر ما سيكون يوم القيامة من الأهوال والأحداث وكيف أن الإنسان سيتنصل من أقواله ويحاول أن يبررها وذكر انقسام الناس في هذا الموقف , ثم يعود العرض القرآني إلى الخلف قليلا فيترك عرض يوم القيامة وينتقل إلى عرض موقف الموت وكيف يكون حال الإنسان فيه وكيف أنه أول مواقف القيامة , ثم يترك القرآن عرض موقف الموت وينتقل إلى عرض موقف ذلك الإنسان في حياته وماذا يفعل , ثم ينتقل إلى العرض والتذكير بالسببية والغائية في حياة الإنسان فيعرض بداية الإنسان ومنشأه ثم يختم السورة بالاستفهام عن قدرة الله على إحياء الموتى.

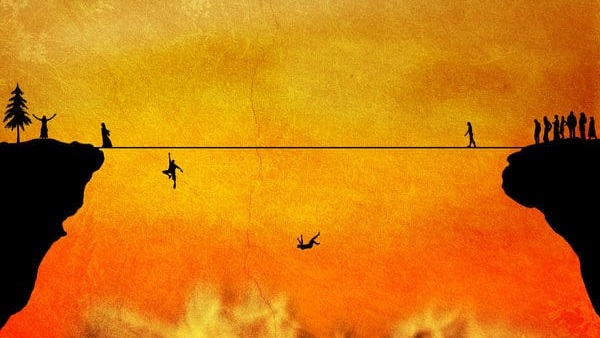

إذا فالسورة عرضت القضية عرضا عكسيا ابتدأ بالقيامة وانتهى ببدأ الإنسان , على عكس كل من يعرضون هذه القضية فهم يبدأون بما انتهى به القرآن , والقرآن اتبع هذا النهج في سور أخرى ولكن في هذه السورة قلب المنظور في وجه السائل فأتاه من الخلف إلى الأمام عارضا له أهم أربعة مشاهد في حياته مشهد البعث , الموت , موقفه من الدين ثم منشأه ومنبته والغرض منه حتى يوضح له أنه متبع للهوى وليس للعقل أو المنطق .

ونبدأ في تناول السورة : بسم الله الرحمن الرحيم

تبدأ السورة بقوله تعالى : ” لا أقسم بيوم القيامة “ , وكما هو واضح من منطوق الآية فالمعنى أن الله تعالى لا يقسم بيوم القيامة ! وليس أن المراد أن الله تعالى يقسم به وعلى أقوال المفسرين لا حرج من أن تكون ” لا ” زائدة ويكون المعنى ” أقسم بيوم القيامة “

[2] ثم يردف الله تعالى بقوله ” ولا أقسم بالنفس اللوامة ” وكذلك لا يقسم الله تعالى بالنفس اللوامة , واللوامة صيغة مبالغة من اللوم وهو معروف وهو العتب على فعل الشيء أو تركه . وهنا يسأل القارئ : إذا كان الله تعالى لا يقسم بيوم القيامة ولا النفس اللوامة فما معنى الكلام ؟

نقول : وضحنا سابقا في المنهج أن الله تعالى لا يحتاج إلى أن يقسم بأي شيء , فكلامه لا يحتاج إلى القسم , ولكنه يذكر للناس ما قد يكون عندهم نافعا للقسم وما هو مناسب لهذا الموقف, أما في هذه السورة المناسب هو إظهار الاعتراض وإظهار بداهيته لذلك فلا قسم.

فالنفس اللوامة هي النفس التي تعتب على صاحبها على الفعل أو الترك , وكما هو واضح فإن هذه النفس كثيرة التلبس بالمعاصي أو إهمال المكتوبات والفرائض , هذا طبعا إذا قلنا أن هذه النفس مؤمنة! والناظر يجد أن الله تعالى لم يخص النفس المؤمنة بالذكر وإنما ذكر ” النفس اللوامة ” عامة ! إذا فهي أي نفس تكثر من لوم نفسها , أي أنها نفس مضطربة متقلبة لا تستقر على حال , تأتي الفعل ثم تندم عليه وهكذا هو غالب حالها وعام شأنها , وهذا هو غالب حال البشر فهم يتقلبون بين خير وشر ولم يحققوا الاستقرار النفسي في أي من الطرفين , فلم يصلوا إلى الإطمئنان فيصيروا نفوسا مطمئنة أو ينحدروا إلى استحواذ الشيطان التام فيكونوا نفوسا أمارة بالسوء دوم الدهر , خيم عليها رين الهجر فعاشت في سواد مطبق لا ينفع معه قول أو نصح .

وبعد أن يذكر الله عزوجل ويبين أنه لا يحتاج إلى قسم في عرض كلامه لمخاطبيه , يبدأ في نقاش القضية الأساسية وهي قضية القيامة والبعث !

فيقول : ” أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ” وهنا نلحظ أن المولى عزوجل لم يقل : أيحسب الإنسان أن لن نبعثه أو نحيه ؟ وإنما قال ” أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ” فدلف مباشرة إلى لب أصل الإنكار وهو الخاطرة التي تجول بذهن الإنسان , وهي الخاطرة الأزلية : كيف سيحييني الله عزوجل بعد أن رممت وبليت وصرت عظاما أو حتى ترابا ؟

فيخاطب الله عزوجل ذلك الإنسان المنكر عارضا قضيته الأساسية وهي مسألة ” البعث بعد التحول والتغيير ” ونلاحظ أن الله عزوجل عبّر قائلا ” نجمع عظامه ” ولم يقل ” نجمعه أو نركبه كاملا ” وذلك لأن العظام هي آخر ما يبقى من الإنسان

فالجسد عندما يتحلل تذهب العضلات والأعضاء الداخلية والجلد ويبقى الهيكل العظمي ثم يصير إلى التراب كذلك بعد فترة من الزمان ! ثم إن العظام هي أصل الإنسان التي يبنى ويكون عليها باقي الأعضاء فيكون عليها الجلد ثم العضلات والأعضاء الداخلية , فالعظام هي أول ما يكون في عملية التخليق

[3] , ونلحظ هذا جليا في قصة الذي مر على قرية , والذي يقول بعض المفسرين أنه عزير اليهودي ! , فعندما خاطبه الله تعالى لكي يريه عملية الإحياء قال له : ” وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ” .

وهنا يرد الله عزوجل مبينا أن هذا الفكر فكر ضال , فيقول ” بلى قادرين على أن نسوي بنانه ” , وهنا يوضح المولى القدير أنه قادر , فهو قادر قدير

[4] لا يعجز شيء , فلا يجول بخاطرك أيها الإنسان أن الله يعجزه شيء ! فآفة الإنسان في إنكار البعث أنه قاس الله الكبير على قدرته البشرية المحدودة فقال : كيف يحيي الله العظام بعد أن رمت وبلت ؟! وهذه هي آفة ضلال البشرية من مبتدأها إلى منتهاها وهي أنها ما قدرت الله حق قدره وتصر على قياسه على البشر !

فيقول الله : ” بلى قادرين على أن نسوي بنانه “

والعجيب أن بعض المفسرين قالوا أن المراد من تسوية البنان هو تسوية الأصابع فتكون كحافر الحيوان وحدة واحدة فلا ينتفع بها في شيء . ولست أدري ما علاقة هذا بالرد على مسألة إنكار البعث , ثم إن التسوية لم ترد أبدا عند الحديث عن الخلق في القرآن بهذا المعنى أبدا , وتتبع اللفظة في قصة خلق الإنسان وسترى ذلك !

والتسوية مرحلة من مراحل التخليق وهي آخر مراحل التخليق العضوي وهي تعني أن يصيره الله ” مساويا ” لما ينبغي أن يكونه ! أي أنه يصيره على الشكل الأمثل الأخير ! فهو الذي أحسن كل شيء خلقه ! وهنا نتوقف لنسأل : ما هو البنان ؟

قال المفسرون : البنان هو أصابع اليدين والرجلين أو أطراف الأصابع أو هي اليدين والرجلين نفسها!

[1] ويتمثل التأويل النبوي الكريم لهذه السورة الكريمة كلها في الإجابة التي أعطاها للسائل : متى الساعة ؟ عندما قال له : ماذا أعددت لها ؟ فهذه هي الإجابة المفترضة للذي يسأل عن ميعاد الساعة .

[2]لقد فصلنا القول في كتابنا ” لماذا فسروا القرآن “ في أنه لا توجد زيادات في كتاب الله تعالى , وليس هذا موضع التفصيل في هذه المسألة , فليرجع إلى الكتاب على موقعنا ففيه البيان .

[3]بعد أن يمر بالمراحل المذكورة في سورة المؤمنون بداهة !

[4] ستعالج السورة هذه الآية في الآيات القادمة ثم تعرض لها في آخر السورة مرة أخرى

نلاحظ أن المعنى المشترك للبنان هو الخروج والبروز والطرفية , فيكون المعنى أن الله يرد على هذا المتشكك في جمع العظام أنه قادر على تسوية أطراف الإنسان من أيد وأرجل وهذه هي مناطق تركز احتواء المفاصل وتراكيب العظام المعقدة[1] .

وقيل أن المراد من البنان هو طرف الأصبع وخصه الله بالذكر لأنه يحتوي البصمة والتي تختلف من إنسان إلى آخر ! كما أن البنان يحتوي أصغر العظام الظاهرة للإنسان , فالله يذكر للإنسان أنه قادر على جمع العظام من أصغرها إلى أكبرها , والراجح ما قلنا والله أعلم .

وبعد أن يبين الله قدرته في الإتيان بالمعقد من التراكيب وليس فقط بالعادي أو المركب تركيبا بسيطا يوضح لنا أن هذا الحسب البشري ليس مستندا على دليل أو منطق وإنما هو نابع من الهوى الداخلي للإنسان , فيقول العلي العظيم “ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه “

فالإنسان بهذا الحسب المنزوع الدليل يريد أن يفجر أمامه ! وونتوقف لنسأل : ما هو مرجع الضمير في ” أمامه ” ؟

إذا نحن نظرنا في الآية وجدنا أن عود الضمير راجع على الإنسان , فهو الوحيد المذكور فيكون ما قاله المفسرون صحيحا من أن المراد من ذلك هو الإنسان نفسه أي أن الإنسان يريد أن يفجر فيما يستقبله من الزمان فيفعل ما تزينه له نفسه وتسوله له شهواته

فليست المسألة مسألة دليل وإنما مسألة رغبة في الفجر والتحرر. وحتى يريح نفسه من وخزات الضمير يستهزأ ويسخر و: ” يسأل أيان يوم القيامة “ متى يأتي ويحين هذا اليوم ؟

فيرد الله العلي القدير ليس بذكر ميعاد حلول وحين هذا اليوم فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه ولن يُعلم الإنسان به , فهذا السؤال لا يسأله إلا صاحب كِبر متسفسط من باب الجدل من أجل الجدال , فلو ذكر الله تعالى للبشرية ميعاد القيامة في كتابه فلن يقدم هذا أو يؤخر فسيقول المنكرون : هذا تخرص ورجم بالغيب من محمد ! وسيلغون هذا السؤال و ينتقلون إلى أي سؤال آخر مثل قولهم : ماذا سيحدث في هذا اليوم أو ما هو الدليل على القيامة عقلا ؟ أو ما شابه من الأسئلة التي لا تنتهي , لذا نبه الله الإنسان أن سؤاله هذا بسبب رغبته في الفجر وبسبب حريته في الدنيا , وأنه غير جاد في سؤاله هذا بل هو سؤال من باب الفجور والتكبر

لذا ينتقل الله العلي الحكيم إلى عرض موقف الإنسان من هذا اليوم, سواء في ذلك اليوم ” يوم القيامة نفسه ” أو عند موته أو عند مشاهدته لموت الآخرين وكذلك موقفه منه طيلة حياته وكيف أنه جعل خلقه وحياته بلا غاية ولا هدف , فقال : ” فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر”

قد تبدو الآية الأولى غير غامضة المعنى بالنسبة للقارئ , ولكن نتوقف لنبرز معان هذه المفردات المستعملة فنسأل ما هو البرق؟ البرق كما جاء في المقاييس : ” الباء والراء والقاف أصلانِ تتفرع الفروع منهما : أحدهما لمعانُ الشيء؛ والآخر اجتماع السَّوادِ والبياضِ في الشيء ” اهـ

وهنا نُذكر القارئ أن الله يتحدث عن لمعان البصر وليس لمعان العين , فالبصر هو القدرة على تمييز واستيعاب المدركات سواء وجدت العين أم لم توجد, فالإنسان المكفوف بصير[2]!

قال المفسرون – كما جاء عند الإمام الفخر الرازي – المقصود من برق البصر: “برق بصره بكسر الراء يبرق برقاً إذا تحير ، والأصل فيه أن يكثر الإنسان من النظر إلى لمعان البرق ، فيؤثر ذلك في ناظره ، ثم يستعمل ذلك في كل حيرة ، وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق . ” اهـ

ولكنا نجد أن الله تعالى لم يقل ” النظر” , فهو يتحدث عن البصر وأنه سيبرق يوم القيامة .

والبصر كما وضحنا عملية معنوية فلا يمكن أن يكون المقصود من البرق فيها هو اللمعان , وإنما يكون المقصود والله أعلم هو ما جاء في قول الله تعالى ” فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد “

فالإنسان في هذا اليوم يكشف عنه غطاءه فيستطيع أن يدرك ويتعرف الأشياء بسرعة كبيرة جدا لحدة البصر عند رفع الغطاء , وهذا هو المقصود من برق البصر والله أعلم.

فالإنسان في هذا اليوم يستطيع أن يدرك بسرعة البرق ووضوحه وصفاءه , فلم يعد هناك أي ما يحول بين الإنسان وبصره , فالغطاء قد كُشف والهوى قد رفع ! فيرى تأويل آيات الله أمامه كما أخبر الله عزوجل عنها في كتابه ” يوم يأتي تأويله … ” وكل هذا يحدث بدون أي إنكار أو شك أو مكابرة فيكون البصر في سرعته كالبرق ! فيفهم الإنسان القصة من أولها إلى آخرها ويتقين من صدق موعود الله عزوجل !

إذا فالتعبير ببرق البصر هو علامة على انتهاء ظن الإنسان وتشككه في البعث , فكل ما سمعه أصبح يراه عين اليقين فيذهب الشك والظن والحسب ويبقى اليقين للإنسان الذي كان حاسبا , وحتما يظهر هذا في عين الإنسان فليست عين الحائر المتخبط كعين الذي خبر ووعى[3] .

إذا فقد أدرك الإنسان المتغافل ووعى وتأكد , ويقابله على الجانب الآخر خسف القمر , فالقمر يخسف فيذهب نوره والقمر كما نعرف ليس جسما مضيئا بذاته وإنما يأخذ نوره من الشمس , لذا نجد أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة دوما , كما قال ” هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا ” , وقال ” وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ” , فالقمر سيخسف فيذهب نوره , ثم تكون علامة أخرى من علامات التغيير والتبديل وهي ” وجمع الشمس والقمر

“[4]

أما كيف يكون الجمع فالله وحده هو أعلم بالكيفية فالقوانين الحاكمة ليوم القيامة غير القوانين الحاكمة لدنيانا هذه , كما قال الرب العليم “ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ” فهذا حادث من حوادث تغير النظام الكوني , فإذا حدث هذا كله ” يقول الإنسان يومئذ أين المفر ” فلا جدال ولا مراء ولا شك , فهنا يعلم أن ما أخبر الله به على لسان رسله حق واقع , فلم يعد هناك أي مجال للسؤال , فيبحث عن نجاة ومهرب من هذا اليوم ! فيأتي الرد من الرب القدير على هذا الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه والذي أصبح يبحث عن مفر : ” كلا لا وزر ” , لا مكان يلجأ إليه الإنسان ليحتمي به . ف ” إلى ربك يومئذ المستقر ” ففقط عند الرب العظيم وإليه يرجع مكان الاستقرار , فالذي يبحث عن ” المفر ” يُنبّأ بأن ” المستقر ” إلى الله الرب فهو الذي سيحدد مكان استقرارك أيها الآدمي !

وفي هذا اليوم ” ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ” فينبأ بما كان عنده مقدما وما كان مؤخرا وبما قدمه من الأفعال ففعله وما أخره فلم يفعله , فتعرض عليه أولوياته في حياته ليعلم كيف كان[5]

! ثم يستدرك الرب الواحد فينبهنا قائلا أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإنباء قائلا ” بل الإنسان على نفسه بصيرة ” , كما قال العلي العظيم ” إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ” فكل إنسان أدرى بنفسه ويعلم كيف كان حاله ولم فعل وما هي المبررات , فالإنسان ذاته هو الدليل على رسوخ الإيمان بالله فيه , ” ولو ألقى معاذيره “ فحتى لو جادل الإنسان , كما قال تعالى “ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ”

وكما قال “ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ” فالإنسان سيجادل وسيقسم كاذبا ولكنه في قرارة نفسه يعلم أنه مجادل بالباطل , لذلك يقول له الرب العليم : “ لا تحرك به لسانك لتعجل به ”

من المشهور في التعامل مع هذه الآية القول بأن المخاطب في هذه الآية هو النبي المصطفى لورود بعض الروايات التي تقول أن النبي المعصوم كان يتعجل القراءة فخوطب بهذه الآيات , من هذه الروايات : ” روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظ “ اهـ

وبغض النظر عن صحة الرواية أو عدمها فهي اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه وليس تنصيصا من النبي المصطفى . ونحن نسأل : ما هو الدليل من النص على أن المخاطب هنا هو النبي محمد ؟

لا يوجد دليل أو حتى شبهة دليل ! فالسورة من أولها إلى آخرها تدور حول القيامة وموقف الإنسان منها , فما المبرر للزج بالنبي المصطفى هنا ؟!

إنه من الجلي الواضح أن المخاطب في هذه الآية هو نفس المخاطب من أول السورة وهو الإنسان , أي أنه يقال له يوم القيامة ” لا تحرك به لسانك لتعجل به “ , وعود الضمير في ” به ” هو ” ما قدم وأخر ” فالإنسان ينبؤ بما قدم وأخر , ثم يقال له بعد قراءة كتابه الذي به نُبؤ , ” لا تحرك به لسانك لتعجل به “

وعلينا أن نتخيل صورة الإنسان الذي يقرأ كتابه فهو ينتقل بسرعة من أجل أن ينتهي من هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونتخيل شكله وهو يحرك لسانه ولكنه لا يستطيع النطق فهو يقرأ ولكن لا تخرج الكلمات من فيه , لذلك كأنه قيل ” يا أيها الإنسان المجادل الذي كنت تتشدق في الدنيا هذا هو حالك يوم القيامة تقرأ فأنت لا تستطيع أن تتفوه ببنت شفة فهناك حركة لسان ولا بيان خارج[6] !

ويمكن القول أن الإنسان يحرك لسانه بما قدم وأخر لكي يقدم تبريراته فيقول فعلت كذا وكذا من أجل كذا وكذا وكذا بسبب كذا ! فيُرد عليه : ” لا تحرك به لسانك لتعجل به , إن علينا جمعه وقرءانه “ فنحن فقط المختصون بجمعه[7] وعلينا قرآنه , والقرأ أصل يدل على الجمع والاجتماع .

[1]ليتأمل الإنسان في يديه وقدميه ليرى كيف أبدع الله العلي القدير هذه الأطراف التي يتحرك بها ويستعملها في مختلف شؤونه بدون أن يتذكر فضل الله عليه .

[2]لذلك يقول الله تعالى “ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور “ فأي إنسان – ما عدا المجانين والبله – يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ولكن القلب والهوى هما اللذان يهيأن له الاتباع أو الهجر .

[3]القول أن المراد ب ” برق البصر” تعبير عن سرعة الأدراك والاستيعاب والمعرفة والفهم ليس عجيبا أو غريبا فهو أنسب تعبير , حيث يجمع بين سرعة الظهور في الذهن وفجائيته ونقائه , وكل هذا يجتمع في الفعل ” برق” فقط , ونسأل القارئ أن يستحضر فعلا آخرا يجمع هذه المعاني غير الفعل برق , ولن يجد !

[4]وهذا يكون في الآخرة , أما في الدنيا ف ” لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار … “ ردا على بعض دعاة الإعجاز العلمي الذين يجعلون هذه الآية في الدنيا من علامات القيامة !!

[5]ويكون هذا الإنباء والله أعلم من خلال الكتاب الذي يأخذه كل إنسان يوم القيامة ” وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا “

[6]هناك من يرى أن المقصود لا تحرك لسانك بالمعاذير لتستبق بها الكتاب ولكن منطوق الآية والآيات التالية لا تتوافق مع هذا القول .

[7]فأعمال الإنسان تستنسخ وتجمع في كتاب ينبؤ به الإنسان يوم القيامة ” هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ “

وهنا للقارئ أن يسأل : فلم قال ” جمعه وقرءانه “ هل هذا تكرار ؟

بداهة لا يوجد أي تكرار في القرآن ولا مترادفات , والمعنى واضح فالملائكة تجمع الأعمال ثم ” تقرأنها ” أي أنها تحولها إلى مقروء

فمن المعلوم أن الإنسان يعمل المعصية أو الطاعة في الدنيا وكلاهما أفعال , فعندما تسجل هذا الأعمال وتجمع في كتاب تدون في شكل نصوص مكتوبة – وقد تكون منطوقة أيضا – ” فعل العبد فلان كذا في يوم كذا “ , فإذا قرأناه فاتبع قرآنه , فإذا قرأت الملائكة الأعمال أي جعلتها مكتوبة مقروأة فاتبع هذا الجمع والقرن , فعليك أيها الإنسان أن تتبع القراءة . ” ثم إن علينا بيانه “

ولن تحمل أيها الإنسان عبأ الإقرار بأفعالك يوم القيامة , فكما جمعنا أعمالك وحولناها مقروأة مكتوبة في كتابك في الدنيا فإنه علينا كذلك بيانها يوم القيامة , فنخبرك ونعلمك بها في يومك هذا فلن نخفي أو نكتم منك شيئا وإنما سيظهر كل صغير وكبير .

والبيان في القرآن يأتي بمعنى الإظهار والذي عكسه الإخفاء والكتمان ” وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ” .

ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى من وصف حال الإنسان الفرد في يوم القيامة إلى خطاب الجماعة في الدنيا فقال : ” كلا بل تحبون العاجلة “ , وهنا كالعادة اتبع السادة المفسرون أسلوب التقطيع , فقالوا أن المخاطب ب ” كلا ” هو الرسول الذي لم يسبق له ذكر من أول السور وباقي الآية خطاب للبشر ! وقيل أن المراد من ” كلا ” هو حقا ! أي : ” حقا تحبون العاجلة ” ! وليس هذا بمستغرب على من لا يلتزم منهجا محددا في التعامل مع النص فكل شيء جائز !

نعود إلى الآية , نجد أن الله العظيم يقول ” كلا بل تحبون العاجلة “ فما هو متعلق ” كلا ” ؟ من يدقق النظر يجد أن ” كلا ” أتت جوابا لقوله تعالى ” بل الإنسان على نفسه بصيرة “ , أي أن الإنسان على الرغم من كونه بصيرة على نفسه وأدرى بها إلا أنكم تحبون العاجلة ! والعاجلة هي : كل ما أمام الإنسان مباشرة فالإنسان يتعجل ما تراه عيناه وتلمسه يداه فيتحرك من أجله وكما يقال ” عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة ”

أما الإنسان المؤمن فأول شرط فيه هو الإيمان بالغيب ! أما ذلك الآخر فهو يحب العاجلة ويذر الآخرة وليس المقصود بالآخرة هو اليوم الآخر فقط , ولكن كل ما تأخر عن الإنسان , وأهمه وأعظمه هو يوم القيامة . وفي هذا اليوم ينقسم الناس إلى فريقين ” وجوه يومئذ ناضرة “ ففريق المؤمنين نضّر الله وجوههم فهم من الفائزين , وكما نعلم فإن محل النعيم والراحة والغم والحزن هو الوجه , لذلك يخبر أن المؤمنين ستنضر وجوههم يوم القيامة فهم مطمئنون في الدنيا وفي الآخرة بخلاف ذلك الكافر المضطرب دنيويا وعند لقاء عذابه !

” إلى ربها ناظرة “ فهي تنتظر ربها وفضله وثوابه وليس المقصود أو المراد أنها ترى الله عزوجل , فالآية تقول أنها ” إلى ربها ناظرة “ ونلاحظ أسلوب الحصر والقصر بتقديم الجار والمجرور كما نلاحظ كذلك استخدام الصيغة الاسمية التي تفيد الثبات والوصفية ! أي أن حال هذه الوجوه الناضرة يوم القيامة أنها إلى ربها فقط ناظرة أي منتظرة , فهي وجوه متعلقة بربها مطمئنة به تعلم أن مرجعها إلى الله وهو سيدخلهم دار رضوانه[1] !

وكعادة القرآن في المقابلة بين الجنة والنار أو بين الفائزين والخاسرين تعرض الآية التالية الصورة الأخرى فتقول ” ووجوه يومئذ باسرة “ فيقابل هذه الوجوه الناضرة بوجوه باسرة شديدة العبوس والكلحة . “ تظن أن يفعل بها فاقرة ” تظن هذه الوجوه أنه سيفعل بها فاقرة ! واختلف المفسرون في الفاقرة فقالوا أن المراد من الفاقرة ” الداهية ” أو الكارثة التي تكسر الظهر ” تكسر الفقرات ” ولكن هنا إشكال وهو أن الحديث عن الوجوه

كما أن الآية قالت ” أن يفعل بها فاقرة “ فلو كان المراد كما يقولون لقالت الآية ” تظن أن تُفقر”

فإذا معنى الفقر غير ما يقولون , ويكون تبعا لذلك المعنى المراد هو معنى متعلق بالوجه . فإذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أن الفقر هو ” اسم للوسم الذي يفقر به على الأنف

قال الأصمعي : الفقر أن يحز أنف البعير حتى يخلص إلى العظم ، أو قريب منه ، ثم يجعل فيه خشبة يجر البعير بها ، ومنه قيل : عملت به الفاقرة ” وهذا المعنى الأخير بإذن الله تعالى هو المعنى المراد فهي تخشى أن تجر من أنفها التي كانت تتكبر به في يوم القيامة إلى نار جهنم وبئس المصير .

ثم يترك الله تعالى مشهد القيامة تماما وينتقل راجعا إلى المشهد السابق له وهو مشهد خروج النفس , فيقول تعالى ” كلا إذا بلغت التراقي “ ما هو متعلق ” كلا ” ؟ كما تعاملوا مع ” كلا ” السابقة تعاملوا مع ” كلا ” هنا ! ولما كنا لا نقبل بهذا المنهج الاجتزائي فإنه لزام علينا أن نبحث عن ما تعلقت به ” كلا ” , فنقول إنا نرى والله أعلم أن متعلق ” كلا ” هو قوله سبحانه و تعالى السابق ” يقول الإنسان يومئذ أين المفر “ فالله تعالى يوضح أنه ليس فقط في يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر , وإنما أيضا ساعة الغرغرة يقول كذلك

وبهذا القول نكون قد حللنا مشكلة جواب الشرط في قوله تعالى “ إذا بلغت التراقي وقيل من راق ….. “ فلقد غفل بعض المفسرين عن ذكر جواب الشرط لهذه الجملة ومن انتبه منهم مثل الإمام الألوسي , قال : ” ثم إن جواب إذا محذوف دل عليه ما ذكر أي كان ما كان أو انكشفت للمرء حقيقة الأمر أو وجد الإنسان ما عمله من خير أو شر ” اهـ

إذا فجواب الشرط عند المفسرين إما منسي وإما محذوف ! أما على تحديدنا لمتعلق ” كلا ” نكون قد أظهرنا جواب الشرط وهو نفس ما قيل سابقا ” يقول الإنسان يومئذ أين المفر ” , فلا مفر ولا مهرب من هذا اليوم , وبهذا نكون قد أتينا بجواب الشرط من السورة نفسها ولم نعمل على تخمينه أو توقعه من عند أنفسنا . ” إذا بلغت التراقي ” أي إذا بلغت النفس السابقة الذكر التراقي وهي جمع ترقوة أي ساعة خروج النفس من الجسد ,

” وقيل من راق “ , من القائل هنا ؟

الله أعلم ولأن الله عزوجل أبهم القائل فلا يهُمّنا إذا كان القائل هو البشر المحيطين بالمغرغر أو الملائكة , المهم أنه يقال ” من راق ” أي يُسأل من يرقى بهذه النفس هل هم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟

ومن الممكن القول أن الجملة هنا من باب التحسر والتندم فيكون المعنى أنه يقال عند ساعة الموت ” من راق ” من يعلو ويتجاوز أي ينجو ويعبر هذه الكأس , لا أحد بداهة , فلا أحد سيتجاوزه الموت فهو كأس سيذوقه الجميع , لأننا كلنا محكومون بالقانون الرباني ” كل نفس ذائقة الموت ” [2] وفي هذه اللحظة ” وظن أنه الفراق “ يظن المغرغر أنها ساعة الفراق وترك الدنيا , ونلاحظ أن المغرغر حتى آخر لحظة في حياته لا يزال متعلقا بالدنيا فهو يتمنى أن يتجاوز هذه اللحظات كما تجاوز أمثالها سابقا , فهو يظن ولكنه ليس متأكدا أو لا يريد أن يتأكد !

” والتفت الساق بالساق “ ما هو المراد من هذه الآية ؟ الحق يقال أن هذه الآية كانت من الآيات التي تسبب لي حيرة شديدة في استخراج المراد منها , فمعنى الآية مباشر واضح وهو أن الساق تلتف بالساق ولكن ما علاقتها المباشرة بمشهد الموت ؟

قال بعض المفسرون أن المراد هو ما يراه الإنسان من ضرب المنازع عند خروج النفس إحدى ساقيه بالأخرى , أي أن الساقين تلتفان على بعضهما بسبب سكرات الموت , وقال بعضهم أن المراد من الساق هو الشدة لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقه ، فقيل للأمر الشديد : ساق ، وتقول العرب : قامت الحرب على ساق ، أي اشتدت .

ولكن لا دليل هنا على هذا القول , ونبدأ نحن بعرض ما نراه في الآية : الله تعالى يقول ” والتفت “

والالتفاف دوران وتلوي شيء على آخر , ولكنا نلاحظ أن الله تعالى لم يقل : والتفت الساق علي الساق ! كما تقول : لففت العمامة على رأسي . وإنما قال : التفت الساق بالساق ! أي أنه استعمل حرف الباء الذي يدل على الوسيلة والتوصل

فيكون المعنى والله أعلم أي أن الإنسان في حال خروج النفس يفقد الإنسان سيطرته على نفسه فيشعر بجزع شديد , فها هي الحياة تسلب منه , فما أفظعه وأصعبه من شعور , ولأن الإنسان متعلق بالحياة حتى النفس الأخير فتلتف ساقه بالساق الأخرى بحثا عن شعور بالأمان والطمأنينة والتحكم كأنها ستمنع بذلك الانضمام خروج النفس من الجسد ولكن لا عاصم من أمر الله .[3]

[1]في هذه الآية أخذ وجذب بين المثبتين للرؤية والنافين لها ولقد فصلنا فيها القول في كتابنا ” عقائد الإسلامين بين وحدة المنهج وتباين الأحكام “ فليرجع إليه !

ولكن نقول هنا فقط للمثبتين للرؤية في الموقف : أنتم تقولون أن الأعين ترى الله يوم القيامة ولا تنفون أنها ترى غيره!, أي أنكم غيرتم عدة تغيرات فجعلتم الوجوه بمعنى الأعين ! وجعلتم النظر بمعنى الرؤية وجعلتم الصيغة الاسمية فعلية وألغيتم أسلوب القصر الموجود في الآية ! أما نحن فتركنا الآيات كما هي , فقلنا أن الوجوه منتظرة وما من ثمة إشكال في هذا , فالترقب والانتظار والنضرة كل هذا يكون في الوجه !

[2]ليس للآية أي علاقة بالرُقية لأن القول بأن المقصود هنا الرقية يتطلب القول بوجود محذوف , وهو قول باطل كما أثبتناه في كتابنا فليراجع .

[3] لا نزال نستعمل هذا التعبير في العامية المصرية بنفس المعنى , فنقول ” الواحد رجليه لفت على بعض ” عندما نريد أن نشير إلى حالة الخوف التي أصابت المرء لدرجة أنه فقد السيطرة والتحكم في أعضائه .

ويمكن القول أن الله عزوجل خص الساقين بالذكر عند الإشارة إلى فقد سيطرة الإنسان على جسده لعدة أسباب , فالإنسان عندما يحيط به خطر داهم فإنه يلجأ إلى الهروب مستخدما ساقيه , فإذا التفت الساق بالساق فلن يستطيع الإنسان الهرب وسيبقى حتى يأتيه أمر الله , كما نلاحظ أن السورة تدور حول التقديم والتأخير ” ما قدم وأخر “ , ” ليفجر أمامه ” , ” ثم ذهب إلى أهله يتمطى “ فكأنه قيل : يا ابن آدم , ها هي الساق التي كنت تستخدمها في تنقلك من معصية إلى أخرى فتقدم هذا وتؤخر هذا وتفعل كذا وكذا[1]

فها هي تتفلت منك وتلتف ببعضهما بعضا , فلم تعد لك السيطرة أو التحكم أيها الإنسان , فقد جاءت لحظة الموت !

وفي هذا اليوم يكون المساق إلى الله عزوجل فقط , فنفسك ستساق إلى الرب العلي , ” إلى ربك يومئذ المساق “ , ونلاحظ أنه قال في موقف يوم القيامة ” إلى ربك يومئذ المستقر “ وهنا قال ” إلى ربك يومئذ المساق “ فالمساق والمستقر كلاهما إلى الله عزوجل !

ثم تنتقل السورة لعرض المشهد السابق لهذا المشهد وهو موقف الإنسان من الدين , فتبدأ بعرض إعراضه عنه فتقول :

” فلا صدق ولا صلى “ وهنا نسأل :

ما هو متعلق الفاء ؟ فالآية السابقة كانت تتحدث عن إنسان ينزع ثم جاءت هذه الآية بادئة بالفاء , فما العلاقة ؟

نلاحظ أن هذه الآية والله أعلم أيضا متعلقة بأول السورة , فعندما قال الله تعالى “ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة “ ووضح أن إنكار الإنسان ليوم القيامة هو من باب الهوى ومن باب أنه يريد الفجور , فبعد أن خادع نفسه بهذا السؤال الذي يراه قمة المنطق !

” فلا صدق ولا صلى “ : فلا هو صدق بكتاب الله ورسوله ولا صلى . والتصديق بالكتاب والغيب هو من أهم شروط الإيمان إن لم يكن أهمها , فهذا فعل قلبي , يقابله الفعل المادي وهو الصلاة , وهما الفعلان الوحيدان اللذان لا ينقطع الإنسان عنهما , فإذا ذهب التصديق فقد كفر , والصلاة لا تُترك بأي حال أو عذر, فهو لم يصدق ولم يصلي[2] ,

” ولكن كذب وتولى “ وهذا هو المنتظر من إنسان متكبر , الإعراض والتكذيب فهو يكذب ثم يتولى فهو لا يريد أن يسمع فلربما إذا سمع شيئا تأثر به , لذلك هو يكذب ثم يتولى ,

وبعد ذلك ” ثم ذهب إلى أهله يتمطى “

وهذا من عجيب فعل الملاحدة والكافرين أنهم لا يسمعون إلى الحق ويعرضون عنه ويلقون بعض الشبهات – والذين حتى لا ينتظرون الرد عليها – ثم يغلقون أعينهم وآذانهم ويولون مدبرين كأنهم أصابوا المؤمنين في مقتل ويذهبون إلى أهليهم ومعارفهم وأصدقاءهم متفاخرين منتفخين منتشين كأنهم أتوا بما لم يأت به الأوائل !

فيتوعد الرب القدير هذا الإنسان بقوله : ” أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى “ ما معنى هاتين الآيتين ؟ وما علاقتهما بسابقتها من الآيات ؟

أولى من الولي وهو القرب , أي أن الله ينبه الإنسان على أن نهايته – الموت والقيامة – قريبة من الإنسان المنكر ثم هو أكثر المستحقين لها وأسرع النازلين إليها أي لا تحسبن أن الموت أو القيامة بعيدة أي الإنسان الغافل فهي قريبة منك وهي أقرب وأقرب , فالكافر تمر أيامه سراعا لا خير ولا بركة فيها فتنقضي أيامه سراعا حتى يأتيه الموت والقيامة اللذان ينكرهما وهو أكثر من يستحقهما بما لا يحب ولا يرغب[3] .

ثم ينتقل الرب العليم الخبير ليتناول جزءا هاما في سؤال الإنسان في أول السورة ” أيان يوم القيامة “ وهو أن الإنسان يطرح هذا السؤال غافلا عن نقطة رئيسة في حياته وهي الهدف من إيجاده على هذا الكوكب , فالإنسان الكافر يؤمن بالصدفة – في الخلق فقط وبخلاف ذلك فلا ! – ويؤمن بالعبثية أي أنه لا غاية من هذه الحياة .

فإذا هي بدأت بصدفة فهي حتما حياة عبثية ! فيقول له الرب : ” أيحسب الإنسان أن يترك سدى “ أي أيحسب الإنسان أن يترك هكذا مهملا بلا حساب ولا عقاب ولا تكليف , فلم خُلق إذا ؟!

قد يحسب بعض النظار أن الله تعالى لم يرد على هذا السؤال , وأن السؤال سؤال تعجبي فقط , لذا نقول : لقد جاء الرد مسبقا في السورة فقال له : لا لن تترك فعند موتك ” إلى ربك يومئذ المساق “ وعند قيامتك ” إلى ربك يومئذ المستقر ” ! ثم يرد الله عزوجل على هذا الوهم المعشش في أذهان كثير من الناس ويبين لهم أنه لا صدفة في المسألة ولا شيء من هذا القبيل وإنما كل شيء بقدر , فيذكرهم بخطوات تخليق الإنسان وأنها تسير على نسق محدد لا يظهر عبثا , فإذا انتفت العبثية ظهرت الغائية وهنا على الإنسان أن يسأل نفسه : ما الغاية من الوجود على ظهر الأرض ؟ وحتما سيجد إجابته في دين الله عزوجل : الإسلام وفقط هو الإسلام .

فيقول الله عزوجل : ” ألم يك نطفة من مني يمنى “ ألم يك هذا الإنسان المتكبر المتمطي نطفة أي سائل رطب قليل[4]!مكون من مني يمنى . ولكن ما المراد من ” مني يمنى ” أليس المني يُمنى بداهة ؟!

قال المفسرون أن المراد من ” يُمنى ” هو أنه يريد أن يشير إلى الأصل الحقير الذي خرج منه الإنسان فلا يتكبر . و من الممكن أن يفهم هذا كمعنى عارض أو تأويل إشاري للكلمة , أما المعنى الرئيس للكلمة فليس هذا وإنما هو معنى عجيب عميق , فإذا نحن نظرنا إلى معنى الكلمة في المقاييس وجدناه يقول :

” الميم والنون والحرف المعتلّ أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على تقديرِ شيءٍ ونفاذِ القضاءِ به ” اهـ

أي من هذا السائل وبداخله قدّر الله الخبير أن يكون ويأتي الإنسان , فالإنسان هو الذي ينزل المني ولكن الله عزوجل هو الذي صمم المني بهذا الشكل ليتطور ويتحور في داخل رحم المرأة ليظهر ذلك الإنسان الكامل , لذلك يقول الرب العليم في سورة الواقعة ” أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون “

فالله يطرح على الإنسان سؤالا ليذكره أنه كان نطفة من مني مقدر مسير موجه إلى خطة معينة , ” ثم كان علقة فخلق فسوى “ ثم كان الإنسان علقة بعد أن كان نطفة , ونلاحظ أن الله استعمل ” ثم ” وهذا يعني أن هذا التحويل والتصيير استلزم وقتا طويلا.

أما عملية التخليق والتسوية فلا تتأخر كثيرا بعد التحول إلى العلقة , لذلك قال الله تعالى ” فخلق فسوى “ مستعملا الفاء . ومن هذا الكائن المُخلق المكتمل حدث إنقسام ” فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى “ أي أن الله نوّع في خلق الإنسان فجعل من مني واحد الذكور والإناث و في هذا إشارة إلى أن مني الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الوليد , ثم يختم الله الرب القدير السورة بقوله ” أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى “ أي أليس ذلك الذي خلق كل هذا وأنشأ كل هذا وأتى بهذه الردود المنطقية على سؤال الإنسان بقادر على أن يحيي الموتى ؟

ونلاحظ أن الله تعالى قدم دعوة في الآية الرابعة وهي قوله ” بلى قادرين على أن نسوي بنانه “

ثم تناول في هذه السورة موقف الإنسان من هذه القضية , وغايته في الحياة ثم عاد في آخر السورة في الآية الأربعين ! ليطرح عليه السؤال : أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتي ؟! وترك إجابته للإنسان , يجيب نفسه بنفسه ! وحتى لا يشطح الإنسان أو ينكر أو يجادل أو يعاند ذكّره في السورة التالية بقوله ” هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ” فذكره بأصله لكي يمكنه حسن التفكر في عوده .

الوحدة الموضوعية للسورة :

إن الناظر في السورة يجد أن الوحدة الموضوعية فيها ظاهرة أيما ظهور , ولقد حاول الشيخ الغزالي رحمه الله الإبقاء على الوحدة الموضوعية للسورة على الرغم من أنه كان يرى أن المخاطب بقوله تعالى ” لا تحرك به لسانك لتعجل به “ وما يليها من الآيات هو النبي المعصوم فتعسف في ذلك ! ولكن كما رأى القارئ الكريم فقد قدمنا نحن نظرة أخرجت السورة من أولها إلى آخرها بشكل متناسق متسق مرتبط يسير على نظم بديع غير مسبوق .

[1]ونحن نعلم ارتباط الساق بالفعل فنقول : فلان يقدم ساقا ويؤخر أخرى , أي أنه متردد في الفعل , وفلان ثابت الخطا, نشير إلى عزمه على الفعل وهكذا .

[2] من الممكن القول أن المراد من الإنسان في هذه الآية ليس ذلك الإنسان المحتضر وإنما المراد الإنسان الآخر الذي حضر هذا الموقف , فعلى الرغم من أنه رأى أخاه يُقبض , فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى .

[3] لا تستريح نفسي إلى هذا القول ولكن النظر في كتب اللغة لا يظهر لنا غيرها !

[4]يرجى مراجعة مراحل خلق الإنسان في كتابنا ” لماذا فسروا القرآن “ , ففيه منظور جديد في مسألة خلق الإنسان .

أمر الله خطاب جديد

أمر الله خطاب جديد